|

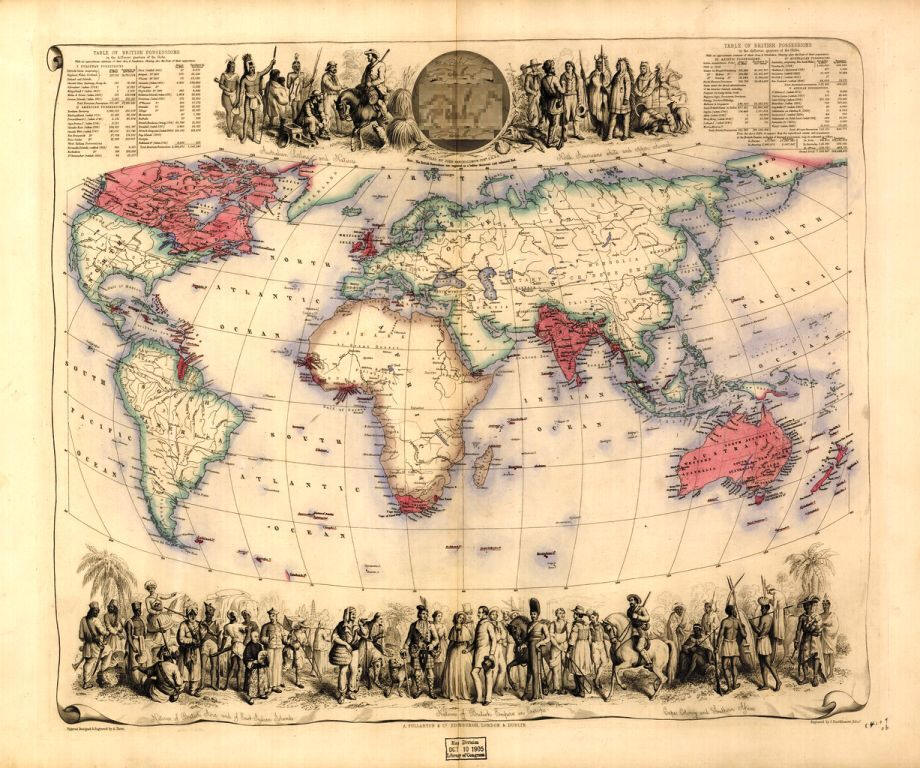

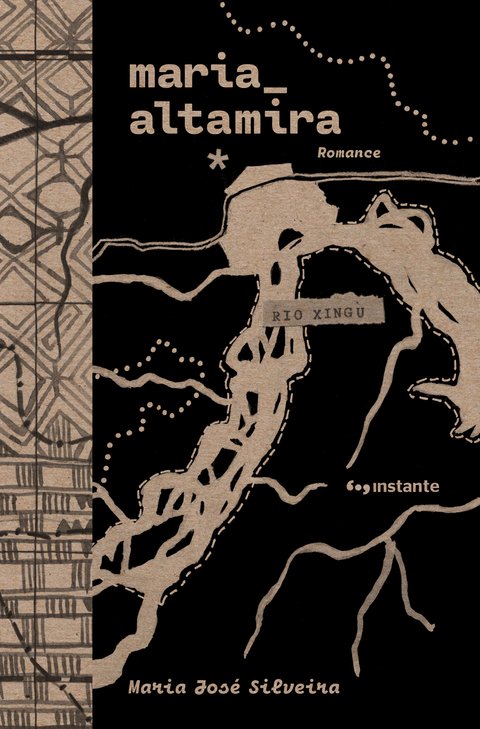

Ao publicar um romance Ao publicar um romance

Publicar um romance é dar ao texto que se escreveu a chance de

encontrar seu leitor para que, então, ele comece a viver. Só quando a imaginação

do leitor encontra a imaginação do escritor o livro respira. É nesse

encontro que um livro verdadeiramente acontece e, sem isso, ele é apenas um

conjunto de folhas de papel com manchas pretas.

A grande questão, no entanto, é que o leitor só pode se

interessar se, primeiro, souber que o romance existe. Esse é um dos dramas em

que nós, escritores, nos vemos mergulhados: a divulgação de nosso livro. Não

somos publicitários, nem marqueteiros, nem vendedores, nem showoman ou

showman. Nosso trabalho não é esse. Mas, lamentavelmente, não há

escapatória. Nunca houve. Se você quer dançar, é obrigada a colocar a música pra

tocar.

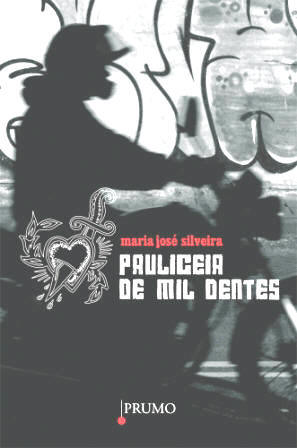

Sempre penso nisso ao publicar

meus livros e, portanto, é o que penso agora, quando acabo de lançar meu sexto

romance, “Pauliceia de Mil Dentes”, e completo dez anos na estrada da

literatura.

Desta vez, meu romance é sobre São Paulo, a cidade que amo de

um amor que resiste a todos os descalabros que ela vem sofrendo. Com a

diversidade e a enorme vitalidade e energia de seus mais de 11 milhões de

habitantes, ela é a megalópole tão rica e desigual quanto o país que a fez. São

Paulo é o que fizeram com ela: a cara e síntese das riquezas e mazelas do país.

Seu espelho. Tem de tudo aqui: o bom, o ótimo; o péssimo, o ruim; o medíocre.

Ítalo Moriconi, crítico

literário e professor, diz na orelha do livro que meu livro constrói “uma São

Paulo caleidoscópica, estroboscópica, rizomática, nervosamente arlequinal”.

O romance se estrutura em torno de uma invasão a um

famoso escritório de advocacia por um jovem de família tradicional paulista, que

faz duas reféns: a ex-namorada que o rejeitou, e a faxineira da firma.

A partir desse fulcro – do que

acontece antes, durante e depois – os principais personagens que se

interconectam são:

Um estilista muito bem-sucedido, com

uma concepção inovadora da moda e sua indústria.

Sua esposa, que trabalha na firma de

advocacia invadida. Ela é advogada de uma cantora transexual que, feita sua

mudança de sexo, deseja mudar sua carteira de identidade.

O motorista de uma van escolar, irmão

da cantora transexual, é namorado da dona de um salão da Mooca cuja filha - que

é a jovem refém no escritório de advocacia - namora o motoboy do mesmo

escritório, rebelde e apaixonado.

A mãe do motoboy é guardadora de

carros e vendedora de uma banca de lanches na região da Paulista. Moram na

periferia e são vizinhos da faxineira do escritório de advocacia, que tem duas

irmãs – uma vendedora de perfumes, a outra desempregada.

Uma dessas irmãs funda a Igreja da

Permissão Divina, com um pastor que já foi ladrão e preso.

O pai do jovem invasor é industrial,

sua mãe socialite, e sua tia uma arquiteta frustrada que se esforça por achar um

caminho. O jovem é também amigo de um diretor de teatro, filho do amante de sua

avó viúva e multimilionária.

“Pauliceia de mil dentes” é construído

com vários tipos de linguagem e vozes. A jovem refém, no entanto – de certa

forma a protagonista do livro – é a única que não tem voz. Sua personalidade é

criada através dos olhares dos outros envolvidos em sua história.

Os capítulos são intercalados por

cenas com personagens secundários que se conectam aos principais e mostram

diferentes tipos de vida e dramas que se encontram e se afastam nas pulsões e

movimentos da megalópole.

“Pauliceia de mil dentes” já está nas

boas livrarias da cidade.

Fosse lá o que fosse

Kandinskij,1936

As duas caminham sossegadas chupando sorvete. Vão

de shorts, alegrinhas, conversando. As duas caminham sossegadas chupando sorvete. Vão

de shorts, alegrinhas, conversando.

- A única coisa que o Vinícius não queria, ela-

As pernas da que falava são brancas e grossas; as

da que escuta, morenas finas de manequim, e ela vai passando a língua pelo

sorvete que, no calor da tarde de sábado, ameaça escorrer pela casquinha. Então,

ergue os olhos, sorrindo de curtição e malícia:

- Deu?

As duas se entreolham e quáquaquá! quáquáquá!

quaquáquá!

Os sorvetes não caem com as risadas porque estão

bem acomodados na casquinha, ou porque ambas as mãos são peritas em segurar

firme.

- A única coisa que ele não queria-

Quáquaquá! quáquáquá!

O sorvete de uma era de chocolate, o da outra de

morango. Sem parar de rir, a branquinha lambeu o creme gelado escorrendo por sua

mão. A morena pediu:

- Pare que não aguento mais!

Já não é possível parar, no entanto. E elas

continuam, aos engasgos, uma completando a outra:

- A única-

- Coisa-

Quáquáquá! Quáquáquá!

- Que o Vinícius-

- Não queria!

Batem os pés no chão, sacolejam o corpo todo. Os

pés brancos de uma estão dentro de uma sandália vermelha fechada no calcanhar,

de salto grosso, moderninha. Os pés morenos da outra, unhas pintadas de azul, em

uma sandália preta também de salto, só que mais aberta. As unhas dos pés brancos

não estão pintadas - certamente por descuido passageiro porque sua dona é a que

se veste com mais estilo. Seu short jeans e a blusa de malha branca não custaram

nada barato, dá pra ver. O short de brim cáqui e a blusa rosada da outra

provavelmente também não, mas seus acessórios não combinam com tanto charme

quanto os da outra. Usam colares, as duas. Só a de cabelo curto está de brincos.

- A única co-co-coisa -

- Que Vi-vi-ni-

Quáquáquáquaquá!

As pernas se sacodem com os pés batendo. Uma das

mãos brancas pega no braço moreno da outra enquanto uma das mãos morenas

pressiona a própria barriga.

E os sorvetes lá, firmes. Verdadeiros

equilibristas esses dois sorvetes, há que se reconhecer.

- Não que-queria-

Quáquáquá!

O cabelo escuro da morena, preso num rabo, não

consegue se decidir pra que lado vai com tanta agitação. O cabelo também escuro

da outra se comporta melhor por ser curto e se agarrar ao crânio da dona,

enquanto ela se sacode pra frente e pra trás. As duas bolinhas pretas presas com

graça nos lóbulos das orelhas descobertas tampouco se mexem.

E então eles caem. Os dois sorvetes.

Passando pela blusa mais próxima e deixando um

rastro marrom rosado antes de se esborracharem no chão onde logo formam uma

única poça de duas cores na calçada. Um caiu com a casquinha perfeitamente

equilibrada por cima. A casquinha do outro caiu de lado.

Sem fôlego, as duas ainda dizem, murchando:

- A-

- Ú-

Uma olha desapontada para os sorvetes no chão. A

outra olha para a mancha cremosa na blusa branca que já se grudou em seu peito.

Vai ter que voltar pra casa.

E fosse lá o que fosse que não queria, o fato é

que Vinícius acabou com o passeio das duas.

(Crônica publicada pela primeira vez em “O

Popular”)

Pensando

junto com Ana

O Pensador,

Rodin

A brincadeira era fechar e abrir a porta de uma casinha de

plástico no chão. E ela fechou e abriu, fechou e abriu, fechou e abriu. Até

enjoar de tanta facilidade. A brincadeira era fechar e abrir a porta de uma casinha de

plástico no chão. E ela fechou e abriu, fechou e abriu, fechou e abriu. Até

enjoar de tanta facilidade.

“Preciso muito de uma chave”, disse, e foi correndo pegar uma

chave inexistente; voltou como se estivesse com ela na mão. Fez que dava uma

volta na fechadura mas, “Não abriu!”. Eu fiz cara de enorme surpresa, e rimos as

duas. “Vou pegar outra”, ela disse e foi correndo buscar outra chave inexistente

que trouxe de novo na mão para abrir a porta que, mais uma vez, não se abriu.

A brincadeira passou a ser essa até que foi minha vez de enjoar e

introduzir pequenas variações: “Pôxa, Ana! Assim não dá! Vê se pega a chave

certa”, e lá ia ela correndo, voltando com a errada e se divertindo com sua

desobediência. Então falei, “Se dessa vez você não voltar com a chave certa, vai

ter que ficar de castigo”, e ela, trazendo outra vez a chave errada, introduziu

sua própria variação, “Agora eu vou sentar ali pra pensar no que eu fiz”, e lá

foi se sentar no degrau da escada.

A brincadeira passou a incorporar essa variante: ela saía

correndo feliz pra pegar a chave certa, trazia a chave errada, a porta não se

abria e ela ia se sentar pra pensar no que tinha feito.

Enquanto isso, eu também pensava: o que significa uma criança de

dois anos e meio transformar em alegria o que supostamente é o pequeno e talvez

único e certamente raro “ato disciplinador” que ela conhece? Demonstrando

perfeito conhecimento sobre seu faz-de-conta, ela modificava tanto o “ato

transgressor” - a “desobediência” de buscar a chave certa – quanto a possível

consequência disso – ter que “pensar sobre o que tinha feito”.

É curioso como desde tão cedo a criança é capaz de imitar e

manipular a lógica do castigo de nossos tempos modernos. Para isso, seus

pequenos neurônios devem ter recorrido ao entendimento das histórias que escuta

(na versão menos cruel da nossa época), e como elas tratam a transgressão e suas

consequências: desde a desobediência de Chapeuzinho Vermelho que acaba ilesa em

companhia da vovó tirada viva da barriga do lobo; ou dos Três Porquinhos que

escapam na casa de tijolos do Porquinho mais sábio; ou da maioria das histórias

da educação contemporânea com seus finais felizes.

Quer dizer: há a transgressão, há a tensão e o “medo” da

consequência, mas no último minuto todos somos “salvos”. Resta-nos “pensar sobre

o que fizemos”, isto é, compreender nosso ato. Quando compreendemos e não o

repetimos, maravilha. E se não o “compreendemos”? A sociedade contemporânea

pretende se basear nessa nossa racionalidade, nossa capacidade de compreensão.

Não à toa estamos sempre à beira do abismo.

Mas ainda bem que estamos. Tanto porque há certa beleza nisso

quanto porque o contrário é que seria deveras assustador.

Uma comunidade que preferisse não pensar e agir pela força e medo

do castigo seria, sem dúvida, um lugar insuportavelmente terrível onde viver.

(Crônica publicada por primeira vez no jornal “O Popular”)

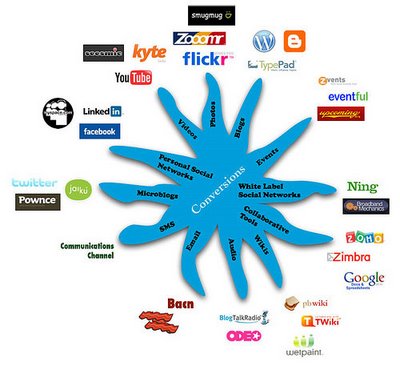

.jpg) .png) A

frenética reprodução dos livros A

frenética reprodução dos livros

Os livros eletrônicos estão batendo a nossa

porta. Você pode não querer abrir, mas escute o que lhe digo: eles não vão

desistir e, mais cedo do que pensa, você vai se pegar lendo um. É uma revolução

que, sinto muito, nem você nem eu podemos deter.

E eu nem quero. Não tenho nenhum preconceito

contra eles, pelo contrário. O aparelho leitor é leve, fácil de levar pra todo

canto, comporta uma biblioteca inteira, e tem vantagens específicas como a de

aumentar a letra, e ser mais barato. O preço do aparelho é rapidamente pago com

a economia que se faz com a diferença de preços entre os dois tipos de livro.

Reconhecer isso não me faz pensar que os livros

de papel vão desaparecer. Do que vejo por aí, concluo que ficarão reservados a

nichos especiais. Que nichos especiais serão esses, talvez dependam de cada

leitor. Para mim, por exemplo, acho que esses nichos serão mais afetivos do que

qualquer outra coisa. De fato, é o que já vem acontecendo em casa desde que

começamos a tentar diminuir nossa biblioteca.

É que livros dão crias. Um puxa o outro e, na

casa de um leitor inveterado, vão entrando e ficando e se reproduzindo, às vezes

freneticamente, conforme a fase de sua vida. Aí chega um momento em que você vê

livros por todos os cômodos da sua casa. Imaginem, então, a casa de

profissionais do livro, como a minha e do Felipe, meu marido: os livros se

espalham e se erguem por todo canto em pilhas sempre convidativas. Gosto imenso

delas, mas percebo que tudo tem limites.

Ano passado, então, num rompante de desapego e

extrema coragem, começamos o movimento de doá-los. Nossos livros de estudantes,

por exemplo. Tínhamos uma razoável biblioteca de antropologia e ciências

sociais: oferecemos para o Museu Nacional onde estudamos. Os livros de

filosofia, arte, cinema, literatura passaram para estantes de bibliotecas

públicas. Tentamos bravamente ficar apenas com os livros aos quais, por um

motivo ou outro, estamos ligados.

O efeito visual, na verdade, foi quase nulo, já

que os livros evidentemente continuam achando a porta de nossa casa. A diferença

é que, agora, existe também uma porta de saída. Mas é preciso calma; o

desprendimento nunca foi coisa fácil. Felipe, sempre mais radical do que eu,

coloca um exemplar na caixa e eu vou lá e retiro. Só não dá briga porque essa

foi a condição sine qua non de todo o processo: nenhum dos dois

questionaria a escolha idiossincrática do outro. E se resmungos irreprimíveis

acompanham minhas mãos, finjo que não escuto.

Nesse processo, o kindle e o ipad têm sido muito

úteis. Parece que estamos transferindo os livros doados para o aparelhinho

simpático que pesa menos do que um único exemplar.

E eis que os livros que escrevo também

começaram a entrar na dança. A primeira versão eletrônica de um livro meu, “O

voo da Arara Azul”, novela juvenil publicada pela Ed. Callis, em 2007, acaba de

ser disponibilizada nas livrarias virtuais como a Saraiva e a Gato Sabido cujo

link é este:

http://www.gatosabido.com.br/ebook-download/161174/maria-jose-silveira-o-voo-da-arara-azul.html.

Consequência:

tenho agora um exemplar de papel na estante, e outro eletrônico no ipad. Não

falei que eles se reproduzem como loucos?

O

que é demais

Lady Godiva, 1850, Claxton

Os louros

cabelos cacheados descendo até a batata da perna provocavam olhares por onde

passava sua dona, jovem de uns 30 anos. Ao contrário da lendária dama inglesa,

no entanto, essa Godiva não estava nua. Estava, aliás, muito adequadamente

abrigada para o friozinho de junho, e seus cabelos é que, irresistíveis, eram

como um ímã que não poupava ninguém. Os louros

cabelos cacheados descendo até a batata da perna provocavam olhares por onde

passava sua dona, jovem de uns 30 anos. Ao contrário da lendária dama inglesa,

no entanto, essa Godiva não estava nua. Estava, aliás, muito adequadamente

abrigada para o friozinho de junho, e seus cabelos é que, irresistíveis, eram

como um ímã que não poupava ninguém.

À minha

frente, ela caminhava indiferente à cadeia de olhares que iam se pregando em

seus cachos dourados. Do meu ponto de observação, alguns metros atrás, vou lhes

dizer com franqueza: eram bonitos os tais cabelos. Exuberantes, fartos,

brilhantes e, a julgar pelo que meus olhos percebiam, da maciez de fios de lã.

Duas

meninas, uma pré-adolescente, outra mais novinha, apareceram correndo e a

fizeram parar. A maior, muito à vontade, lhe perguntou:

- Seu

cabelo é de verdade ou é peruca?

Nossa

moderna Godiva, das mais pacientes, respondeu com simpatia à pergunta que, com

certeza, já lhe haviam feito mil vezes:

- É

natural, querida.

- Você

nunca cortou?

- Não, só

aparo as pontas. Você gostou?

A maior

disse um sim entusiasmado, mas a menor, ou por timidez ou por ainda não saber ao

certo, recuou um pouquinho, muda.

- Como você

faz pra sentar? – a maior perguntou.

- Assim,

olha – e, fazendo um gesto com a mão atrás da nuca, puxou-o todo para um lado e

para frente.

- E pra

dormir?

- Ele se

acomoda naturalmente, não tem problema.

- E pra

lavar? – a maior não sossegava.

- Normal.

Às vezes, lavo no tanque. O mais importante, como em qualquer caso, é lavar bem

o couro cabeludo que é se lava do mesmo jeito, seja qual for o tamanho do

cabelo.

- Você é

cabelereira?

A mãe das

meninas, parada um pouco ao largo, onde eu também parei meio constrangida pela

curiosidade e meio fingindo que também era alguma coisa das meninas - por nada

no mundo perderia esse diálogo -, já fizera vários sinais para que as filhas

deixassem a moça seguir em paz.

- Sou

médica.

O espanto

aumentou. - E como você faz com os doentes? – voltou a perguntar a mais velha.

- Como

qualquer outro médico. Nas consultas, faço um rabo ou um coque. Nas cirurgias,

enrolo e uso uma touca, como todos que entram no centro cirúrgico.

- Eca! -

soltou menorzinha, sem se controlar.

Dessa vez,

foi nossa Godiva que se surpreendeu. Eu também. Nunca imaginei uma garotinha que

não achasse bonitos cabelos assim lendários, quase de um mundo de fadas. Eu,

quando pequena, se visse uma cabeleira dessas passando pela rua, pensaria logo

em ter uma também.

Mas

enquanto a mãe embaraçada puxava as meninas e pedia desculpas à moça pela

impertinência das filhas, achei de bom tom considerar o espontâneo eca! como

sinal para seguir adiante.

Ah,

crianças!

Muita gente

tem nojo de cabelo, sei disso, mas por sorte não é a maioria. Deve ser terrível

ter repulsa por algo que se encontra em quase todo lugar, até na própria cabeça.

Mas talvez a garotinha não tivesse nojo de todo e qualquer cabelo; talvez só

daquele tão fora dos padrões. O que me fez lembrar uma das máximas de minha mãe,

“Tudo que é demais, enjoa.”

(Crônica

publicada no jornal “O Popular”)

Até tu?

Gosto

de ver estatísticas. Algumas trazem resultados que sacodem o senso comum no qual

estamos afundados. Gosto

de ver estatísticas. Algumas trazem resultados que sacodem o senso comum no qual

estamos afundados.

Vejam

este: o Brasil é o terceiro país com maior proporção de doutoras.

Não é

surpreendente? Na proporção de doutores em relação ao total da população, ainda

estamos atrás de alguns países, mas na tendência de ter mais mulheres que homens

conquistando o título, estamos na vanguarda.

Doutoras eram pouquíssimas na minha infância, e eram médicas. A primeira que

conheci foi Dra. Idalina, amiga da minha mãe. Trabalhava com o marido, Dr.

Campos, também médico, no sanatório de tuberculosos de Goiânia. A segunda, Dra.

Feiga Grunspun, psiquiatra de São Paulo, também casada com médico, Dr. Haim,

amigo do meu pai. Duas mulheres fascinantes que provocavam reboliço com a mera

presença, e com a elegância com que erguiam seus cigarros.

Acompanhando os cursos de doutorado sendo abertos, aos poucos foram aparecendo

doutoras em várias outras áreas, abrindo caminho e conseguindo conciliar

carreira, emprego e vida pessoal.

Acho de

grande impacto ver que em tão pouco tempo elas são maioria.

Luc

Ferry, filósofo francês, chamou atenção outro dia para o fato de que foi preciso

a Segunda Guerra Mundial para as mulheres conquistarem o direito a voto, e que

só em 1991 – 1991! – isso aconteceu no último cantão da Suíça. Exatamente,

Suíça! E ele completou o raciocínio nos lembrando que o mundo ocidental – como

estamos não apenas vendo mas vivendo - mudou mais nos últimos 50 anos do

século 20 que nos 500 anos anteriores!

Mulheres com doutorado é uma dessas mudanças. E sua rapidez talvez explique a

sobrevivência de alguns trogloditas que ainda teimam em dar as caras, como

aquele sujeito que semanas atrás se recusou a voar em um avião cujo comandante

era mulher.

Fico

daqui imaginando o pior pesadelo de um cara desses.

Começar

o dia na casa administrada por uma mulher, ler no jornal uma colunista

comentando as decisões da Presidenta, deixar a filha na escola nas mãos de uma

professora, parar no trânsito ao sinal de uma policial, entrar no elevador

manobrado por uma ascensorista, participar de uma reunião onde a chefa é doutora

em agronomia, sair para almoçar no restaurante de uma “chéfe” em gastronomia,

passar para ver a construção de sua nova casa a cargo de doutoras em engenharia

e arquitetura, depois, de volta à firma, ouvir o parecer de uma doutora em

advocacia e, ao se sentir mal, ser levado ao pronto-socorro por uma colega

mulher, sendo atendido – sem poder dizer ui!– por uma médica e cercado na maca

por enfermeiras, onde então seu coração masculino, não resistindo a tantos

eflúvios profissionais femininos, sofre uma pane e para de bater. Ele é, então,

arrumado no caixão pela mesma mulher que dirige o carro da funerária até o

cemitério onde, ao intuir que a primeira pá de terra será também jogada por uma

mulher – a sua –, não suporta mais, se levanta e diz, “Até tu, Bruna!”... e

morre outra vez.

A escolha de Eudora

Ela é professora

de Literatura Brasileira na Espanha, para onde foi com o marido e as duas filhas

pequenas, pouco depois de formada. Ali construiu sua vida e se tomou de amores

pelo país. Hoje é reconhecida na profissão, requisitada, e tem um círculo de

amigos queridos com quem convive há anos. Desde que o marido faleceu, poucos

anos atrás, e as filhas se casaram e voltaram para o Brasil, ela optou por

continuar, embora só, em seu país de adoção.

E então, chegando aos 70

anos, descobre que está com um câncer.

Vem se tratar no Brasil,

perto das filhas. O tratamento tem sucesso e o médico a libera para retomar sua

vida normal. Terá que tomar certos cuidados e fazer exames periódicos, mas a

porta se reabre a sua frente. Poderá voltar ao trabalho, à Espanha, à sua vida

de antes.

Só que as filhas, os

netos, os parentes e amigos daqui são taxativos: nada de sair do Brasil; sua

vida agora é aqui conosco.

Ela sabe, é claro, que

aqui terá, além do afeto e convivência com as pessoas que mais ama,

tranquilidade e conforto. Mas sabe também que se ficar aqui será apenas mãe e

avó. Perderá seu trabalho, sua identidade profissional, sua independência.

Deixará para trás a vida que construiu para si mesma, com as solicitações e

atividades que a mantem ativa num mundo que, a duras penas, aprendeu a

reconhecer que a mulher mais velha continua sendo uma pessoa com todo direito a

suas escolhas, e consequências.

Como é muito fácil, no

entanto, decidir sobre a vida dos outros e como todos, evidentemente, desejam de

coração o melhor para ela, os amigos se dividem, ou falando sem rodeios a sua

frente ou, com receios de ofendê-la, por trás. De um lado os que, como as

filhas, acham incompreensível, leviandade imperdoável, que ela volte a morar

sozinha onde sempre morou; de outro, os que não titubeiam em afirmar que o

absurdo seria abdicar da vida que construiu para si mesma, e que ainda deseja e

se sente com forças para prosseguir.

Assim, de um momento para

o outro, sua vida familiar se tornou um cotidiano de pressões, acusações e

desgaste emocional.

A filha caçula, a mais

amorosa, está imbuída de tal fervor autoritário que planeja conseguir algum tipo

de proibição, nem que tenha que passar pela vergonha de tentar subornar o

médico. A mais velha, junto com as tias, arquiteta uma avalanche de chantagens

sentimentais que a fragilizam e entontecem.

E Eudora, que se sentiu

tão forte, tão livre e feliz quando o médico lhe falou que estava curada, está

agora sentada ali, mãos na cabeça, olhos fechados, testa tensionada, procurando

se preparar, como em seus tempos de criança e adolescente, para a tempestade

que, de um jeito ou de outro, se abaterá sobre sua escolha.

...

(Publicado pela

primeira vez em “O Popular”, de Goiânia)

A foto da praça

Para Silvana

É

uma foto antiga e, no amarelado do tempo, vê-se o largo; ao fundo, a igreja.

Nada disso

existe mais.

Mesmo a

igreja, que é a matriz da cidade, e que, sim, está de pé, hoje é outra.

Ampliaram sua nave e cresceram suas torres. Perdeu a graça de igreja humilde e

antiga; ganhou um arremedo de grandiosidade.

Nem a praça

é a mesma porque preencheram seus espaços com calçamento, asfalto, quiosques.

E aquelas

pessoas que passam pelo largo da matriz já não existem mais.

Acabou.

Tudo o que está na foto acabou.

E, no

entanto, é a foto de algo que existiu.

Aquelas

pessoas existiram.

Distingo

daqui a batina negra do padre na porta da igreja e, a seu lado, mais abaixo, o

vulto esguio da mulher bonita, conhecida por todos como a mulher do padre. Vejo

um grupo de senhores de terno e, mais atrás, um grupo de senhoras endomingadas.

Moças se agrupam de um lado, rapazes de outro. As crianças parecem muito leves,

mesmo fixas como estão.

Sei que era

um domingo.

Bem na

frente à direita, perto dos olhos de quem vê a foto – os meus, agora –, quem eu

vejo é ele. Reconheço-o pelo terno branco. Impossível ver seu rosto inclinado.

À esquerda,

reconheço também a moça, pelo jeito empertigado e pelo vestido; ela tem outra

foto com o mesmo vestido escuro, provavelmente preto. A outra, onde está apenas

ela – cabelos em coque, olhos de melancolia – e imagino que também essa foram

registros do mesmo fotógrafo. Fotógrafos não eram de dar com a mão naquele

tempo; na cidade, talvez, nem existisse um fotógrafo. Talvez ele tenha ido ali

chamado para fotografar as senhoras, os senhores e as paisagens, tudo que sua

Rolleiflex pudesse abarcar no mesmo dia.

O que sei é

que era domingo.

E sei

também que o nome da moça – teimo em dizer moça porque era muito jovem embora já

fosse viúva com três filhos – era Serafina.

O nome dele

nunca se soube. Todos se referiam a ele como O Homem do Terno Branco. Ainda que

tenha ficado para sempre registrado nessa foto domingueira, ninguém nunca soube

quem ele era, nem seu nome.

Sabe-se que

foi nesse mesmo dia que ele chegou à cidade de manhãzinha, não se sabe de onde,

e já estava no fundo da igreja na hora da missa. Muitos disseram que veio a pé –

o que parece improvável dada à brancura do terno impecável; outros disseram que

num Fordinho – mas não prestaram atenção à placa; outros, ainda, disseram que

quando viram, lá estava ele, no canto da praça se dirigindo ao outro canto. E

que assim que chegou frente à viúva, olhou-a fixamente e fez o disparo à

queima-roupa.

Esse o

momento que ficou registrado na foto: o Homem do Terno Branco indo em direção à

Serafina.

Serafina,

minha avó.

A cidade

nunca soube por que ele a matou. Por engano, dizem. Não, dizem outros, pois ele

viu seu rosto de frente.

O mistério

até hoje permanece.

Penso um

dia, talvez, ter condições de investigar o que puder ser investigado.

Mas não

hoje.

Hoje apenas

olho a foto e a vejo caminhando distraída para sua morte.

(Publicado pela primeira vez em “O Popular”)

Portinari e uma corrente familiar de fãs

“Guerra

e Paz”, de Portinari, está viajando pelo Brasil. “Guerra

e Paz”, de Portinari, está viajando pelo Brasil.

Doada pelo governo brasileiro à ONU, em 57, essa

obra-prima agora está de volta ao país para ser apresentada em várias capitais,

aproveitando a reforma do salão onde está alojada em Nova York. A mostra foi

prorrogada por mais um mês em São Paulo, e tomara que passe também por sua

cidade.

São dois enormes painéis: um sobre a guerra, o

outro sobre a paz, nos quais Portinari trabalhou por quatro anos. Na exposição –

aliás, muito bem montada -, os painéis são acompanhados por um pequeno filme e

cerca de uma centena de estudos, alguns praticamente quadros prontos. Esse, que

é um dos nossos maiores artistas, paulista do interior, começou a pintar desde

jovem e dedicou sua pintura as grandes temas sociais. Morreu intoxicado pelo

chumbo das tintas que usava.

Portinari foi o primeiro pintor do qual eu soube

o nome.

Havia duas reproduções de suas gravuras na sala

de jantar de minha avó, em Jaraguá. Ficavam penduradas na parede branca atrás da

grande mesa das refeições das férias, e eu as via no almoço e no jantar: uma, a

reprodução de seu célebre quadro dos colhedores de café, e a outra, do mestiço.

Eram figuras fortes, robustas, em cores que me pareciam tender mais para o

escuro. Guardei-as na lembrança, embora a casa hoje não exista mais e muito

menos, suponho, essas reproduções emolduradas da maneira mais simples possível

por um fio de madeira escura, e que nunca soube de onde vieram, provavelmente de

alguma viagem dos meus avós a São Paulo.

Também ainda menina, quando meu pai levou a

família pela primeira vez a Belo Horizonte, um dos nossos passeios foi conhecer

a igreja azul da Pampulha, e outras obras de Portinari pela cidade. Meus avós e

também meu pai, pelo visto, eram fãs do pintor. E não tardei a me tornar também

outra fã: seus trabalhadores, cafezais, retirantes, suas crianças, sua visão

colorida do nosso país fizeram desse pintor genial um dos meus preferidos.

Agora vejo com gosto que a corrente de admiração

por Portinari continua na família, e minha filha também é fã: foi ela que,

passando uns dias conosco em São Paulo, nos chamou para ver a exposição e nos

salvou do sério risco causada por uma estranha inércia que às vezes se abate

sobre uma metrópole, criando a ilusão em seus moradores de que suas maravilhosas

atrações ficarão ad aeternum à espera (já perdemos coisas imperdíveis

atacada por essa síndrome). A exposição em São Paulo está nos seus últimos dias

– e não havíamos percebido isso. Felizmente, desta vez, evitamos o crime de

perder a oportunidade de ver esses emocionantes painéis. E pude ler no folheto

da exposição, essa declaração de um gênio brasileiro:

“... uma pintura que não fala ao coração não é

arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores e é essa

a grande função da Arte. Não conheço nenhuma grande Arte que não esteja

intimamente ligada ao povo.”

....

De aniversários

Eis uma coisa pela qual todo mundo

passa. E em todos os anos de sua vida: do primeiro ao último.

Este mês tive que passar pelo meu.

Aproveitei, então, para tomar algumas resoluções de minúscula sabedoria e, antes

que o mês acabe, compartilho-as com vocês.

1. Baixar minhas expectativas. O

que, a essa altura da vida, parece ser a decisão mais sábia que posso tomar: o

que me acontecer de bom já está ótimo.

2. Tentar de verdade curtir o dia

e assumir que tudo o que acontece, se não for ruim, é bom. Ou, explicando

melhor essa verdade aparentemente acaciana: tirar os tons neutros da minha vida.

O que não for ruim, mais do que simplesmente médio ou não-ruim, é bom, talvez

muito bom e, com algum pequeno esforço, quem sabe ótimo.

3. Abolir as coisas chatas da vida

– o que tenho paulatinamente feito com razoável sucesso. Mas sendo impossível

aboli-las todas, não me permitir pensar nem uma vez a mais no que, por questões

da ordem do dia, vou ser mesmo obrigada a fazer – tipo ir à academia, ir ao

médico ou dentista, tratar de burocracias. Dedicar pensamentos supérfluos a

obrigações inevitáveis, tentando achar desculpas para evitá-las, só faz

prolongar a chatice do que terá que ser feito.

4. Assim que terminar de fazer

qualquer dessas obrigações indeclináveis, dar um suspiro de alívio e me

congratular comigo mesma.

5. Começar um tipo de exercício

meio terapêutico que outro dia vi em um livro e achei interessante. Quando tiver

tempo (e vontade), começar uma frase com “Eu me lembro...” e continuar para ver

no que dá. Na minha idade, parece bem mais apropriado do que um simples diário

que já comecei vezes sem conta e nunca tive disposição para continuar. Aliás,

abolir qualquer tipo de iniciativa que, a essa altura, já deveria saber que não

terá, se até hoje não teve, a menor condição de seguir em frente.

6. Comemorar meus aniversários. Eu

tinha a mania tola de querer escapar de uma coisa que não tem escapatória, mas

finalmente compreendi que fugir não adianta já que o aniversário foge atrás da

gente. O dia em que nasci foi o dia em que comecei minha pequena história que,

como qualquer outra história de vida, tem seus altos e seus baixos. Suponho que

nunca chegarei ao ponto de querer apagar velinhas de bolos, mas pretendo – a

menos que eu mude de ideia outra vez – procurar me alegrar no dia.

E confesso que dessa vez consegui.

Passei a noite com amigos queridos e ganhei – ô coisa boa! - os presentes da

data.

Só espero que ano que vem tenha

mais.

Um

elogio à segunda-feira

Lápide na Igreja

de S.Vicente, em Braga,visigótica,

618dc,

talvez a 1a.referência à 2a.feira.

A

segunda-feira tem sido caluniada por muita gente, mas não por mim que a

considero se não o melhor, pelo menos um dos melhores dias da semana. Reconheço

suas inúmeras vantagens.

A primeira delas é deixar pra trás o domingo. Vamos combinar: terminado o

almoço, o dia mais chato da semana é o domingo. Domingo, aliás, é o tipo do dia

que deveria acabar mais cedo, no momento em que as pessoas se levantam da mesa e

vão tirar a sesta. Esse seria o momento certo pra anoitecer, pois a partir daí,

quanto mais rápido a manhã do dia seguinte chega, melhor.

Outra vantagem de uma bela segunda-feira é a novidade da porta da semana que se

abre. É seu começo, e os começos em geral são bons. Costumam ser a melhor parte

de muita coisa, agitando o caldeirão de suas possibilidades.

|

Idioma |

Nome |

Significado |

|

Espanhol |

Lunes |

Lua |

|

Galego |

Luns |

|

Romeno |

Luni |

|

Catalão |

Dilluns |

Dia da Lua |

|

Alemão |

Montag |

|

Holandês |

Maandag |

|

Inglês |

Monday |

|

Dinamarquês |

Mandag |

|

Dousha |

Yuuna |

|

Esperanto |

Lundo |

|

Latim clássico |

Dies lunae |

|

Norueguês |

Mandag |

|

Sueco |

Måndag |

|

Francês |

Lundi |

|

Italiano |

Lunedì |

|

Japonês |

月曜日 (Getsuyôbi) |

|

Chinês |

星期一 (xīng qī yī) |

Um da semana |

|

Basco |

Astelehen |

Primeiro da semana |

|

Grego moderno |

Δευτέρα |

Segunda [da semana] |

|

Persa |

دوشنبه dochanbe |

Segundo dia [da semana |

A terceira grande vantagem é ser um dia em que é compreensível ter preguiça.

Ninguém condena a preguiça da segunda. Todos entendem que seu humor terá a

semana toda para melhorar. Além disso, a legitimidade da preguiça deve ser um

direito da humanidade, como bem explicou Paul Lafargue, o adorável

revolucionário francês genro de Marx, em seu pequeno livro “O direito à

preguiça”: se o capitalismo transformou o trabalho em uma força massacrante que

só enriquece o comprador de sua mão de obra, você tem todo o direito de lutar

por uma vida menos trabalhosa. E lembra que até “Cristo pregou a preguiça no

seu sermão na montanha: ”Contemplai o crescimento dos lírios dos campos, eles

não trabalham nem fiam e, todavia, digo-vos, Salomão, em toda a sua glória, não

se vestiu com maior brilho.”

O amanhecer de uma segunda-feira é um dos momentos mais propícios para a

compreensão da mais saudável das rebeldias, a de reconhecer que os homens não

nasceram para burros de carga; nasceram, sobretudo, para apreciar a vida e

trabalhar no que enriquece sua humanidade. Se for mesmo preciso trabalhar, que

seja durante quatro, cinco horas para que o resto do dia possa ser usado em

prazerosas atividades de estudo, de lazer, de contemplação da natureza e da arte

- ou do que lhe der na telha. A ida para o trabalho na segunda é um bom momento

para refletir sobre essas coisas muito pertinentes.

Quanto àquela pequena e feliz parte da humanidade que verdadeiramente ama o que

faz, essa já tem o privilégio de viver em uma eterna segunda-feira. Fazer o que

a pessoa gosta é a melhor receita para uma boa vida. Estaria no topo das

qualidades de uma sociedade justa: menos horas de trabalho por dia e

oportunidades para todos poderem escolher trabalhar no que gostam.

E que o trabalho chato necessário para o mundo girar fique por conta das

máquinas – para quem todos os dias da semana são exatamente iguais.

(Crônica

publicada no jornal “O Popular”, de Goiânia.)

A TORRE DAS DONZELAS

foto: a Torre

das Donzelas, ao centro do

extinto Presídio

Tiradentes.

Quem acompanha o noticiário político, já ouviu falar da “Torre das Donzelas”, o

apelido da cela no Presídio Tiradentes, em São Paulo, onde as presas políticas

ficaram instaladas, nos anos 70. Entre elas, Dilma Roussef e Eleonora Menicucci,

a nova ministra que assumiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Eleonora

é socióloga e talvez uma das pessoas que mais conheça a situação das mulheres no

país. A cela onde as duas e muitas outras militantes estiveram presas, naqueles

anos, era chamada assim porque ficava em uma torre no final do pavilhão feminino

do presídio. Para chegar até lá, era preciso passar pelas celas das presas

comuns e subir uma pequena escadaria.

Quem acompanha o noticiário político, já ouviu falar da “Torre das Donzelas”, o

apelido da cela no Presídio Tiradentes, em São Paulo, onde as presas políticas

ficaram instaladas, nos anos 70. Entre elas, Dilma Roussef e Eleonora Menicucci,

a nova ministra que assumiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Eleonora

é socióloga e talvez uma das pessoas que mais conheça a situação das mulheres no

país. A cela onde as duas e muitas outras militantes estiveram presas, naqueles

anos, era chamada assim porque ficava em uma torre no final do pavilhão feminino

do presídio. Para chegar até lá, era preciso passar pelas celas das presas

comuns e subir uma pequena escadaria.

Esse apelido irônico e afetivo era uma

brincadeira que ajudava a diluir um pouco a crueldade da prisão. As presas

políticas - na maioria mulheres de vinte e pouco anos, que haviam sido

brutalmente torturadas -, em muitos casos, ficaram ali alguns anos. O humor é

sempre bem-vindo em tais situações adversas. E as mulheres que ficaram presas

naquela Torre naquele momento eram bem-humoradas, vitais, convictas do que

faziam e preparadas para enfrentar a prisão com plena consciência e disposição

de torná-la suportável. Foram capazes de resistir e estabelecer ali sólidos

vínculos de amizade que até hoje resistem ao tempo e as distâncias. Sou amiga de

várias delas, e sei disso.

Hoje, quando vejo a “Torre das Donzelas”

mencionada, sempre em referência a Dilma e suas companheiras, penso em como a

luta contra a ditadura foi um marco na participação das mulheres nas questões

políticas do nosso país. Talvez tenha sido a primeira vez em nossa história em

que as mulheres tiveram realmente uma participação importante, coletiva e

igualitária - e na linha de frente.

Não que tenham sido as primeiras.

A participação feminina esteve sempre presente e

as donzelas-guerreiras há séculos fazem parte de nosso imaginário. Muitas

vezes, no entanto, a participação das mulheres nas lutas e formação do nosso

país foi encoberta pela história oficial - e é o que vem sendo revelado em novas

e surpreendentes investigações históricas. Eu que o diga, pois tenho me

admirado, nas pesquisas para alguns dos romances que escrevi, com a riqueza da

participação feminina em todos os momentos de nossa história.

Aqui mesmo, em Goiás, a importância de Damiana da

Cunha é uma dessas surpresas que tentei contar no meu romance “Sangue no Coração

do Cerrado”.

Mas creio que é possível afirmar que foi na luta

contra a ditadura que a participação da mulher realmente se afirmou, dando um

salto qualitativo. Elas foram importantes, naquele momento, em todas as frentes:

nas universidades, nas fábricas, no campo.

A “Torre das Donzelas” é um belo símbolo disso.

Mais belo ainda porque as donzelas que passaram

por lá, como está se tornando público, continuaram e continuam a contribuir

tanto na política como em outras esferas para que o país seja mais igualitário e

mais justo.

O jogo de dominó

Olhando

de longe, dá gosto vê-los. Parecem, eu não diria contentes mas tranquilos,

desfrutando de um jeito prazeroso a manhã de sol. Acordaram cedo, tomaram seu

café, assistiram o jornal matutino da tevê, fumaram um dos cinco cigarros do

dia, e agora estão lá, na sombra das árvores da pracinha, sentados nos

banquinhos de cimentos frente à mesinha, preparando as peças do dominó. Olhando

de longe, dá gosto vê-los. Parecem, eu não diria contentes mas tranquilos,

desfrutando de um jeito prazeroso a manhã de sol. Acordaram cedo, tomaram seu

café, assistiram o jornal matutino da tevê, fumaram um dos cinco cigarros do

dia, e agora estão lá, na sombra das árvores da pracinha, sentados nos

banquinhos de cimentos frente à mesinha, preparando as peças do dominó.

–

Foi isso o que eles me ofereceram – diz o mais novo deles, o que ainda não

conseguiu aceitar plenamente sua situação, embora já faça mais de ano que se

aposentou. – Por uma quantia dessas, não trabalho nem morto. É só porque tenho

mais de 60. Prefiro jogar dominó a semana inteira.

-

E começar a morrer, José.

-

Começar a morrer já comecei faz tempo. Só não dá pra aceitar trabalhar por esse

preço e tomar o lugar do cara jovem que vai ganhar mais. É só pra isso que eles

me querem: aproveitar minha experiência e me contratar por menos.

-

Os caras são barra pesada mesmo.

-

Trabalhei lá praticamente a vida todinha, doei meu sangue pra firma e agora só

sirvo pra isso. – Pequena pausa. - Você foi mais esperto.

-

Esperto eu não digo. Dei sorte. Tive a chance de abrir meu negocinho de fundo de

quintal, depois de aposentado. Dá uns trocados. Sempre tem alguém com

eletrodoméstico estragado. E eu tô lá, trabalhando como gosto, o que é o

principal. Pra não me sentir inútil; desanuviar a cabeça. Esquecer os problemas.

-

Já eu, nem se quisesse. Eu dependo das máquinas do patrão pra trabalhar. Fiquei

de mãos vazias.

-

A diferença é essa.

-

A vida todinha pra mim foi isso. Trabalhar pros outros. E depois ser deixado

pra começar a morrer. Pouco a pouco. Tipo boi dessangrando.

-

Quem é que dessangra boi, José?

-

Todos eles. São açougueiros. Nunca pensou nisso?

-

Eu não. Num gosto de pensar bobagens.

-

Pois eu penso.

-

Vai, sua vez.

-

Penso na morte. Pensar na morte não é bobagem.

-

Acho que, sim, é bobagem. É o tipo do pensamento que não tem serventia. Não

ajuda em nada. Só prejudica.

-

Você sempre foi um conformado mesmo.

-

Vai, joga.

-

Não sei por que continuo jogando com você.

-

Por que não tem outro parceiro, José. Nem você tem nem eu.

-

A primeira verdade que você diz hoje.

-

Vai, é sua vez, homem!

-

Você vai morrer achando que consertar liquidificador velho no fundo do quintal

vale alguma coisa.

-

Ainda bem que eu acho.

-

No fundo sabe que não é nada.

-

...

-

No fundo sabe que nossa vida foi servir aos outros, ser a mola do carro dos

outros, ser a comida dos outros.

-

...

-

Ser o pé dos outros.

-

Pronto! Você ganhou outra vez. Todo dia a mesma ladainha pra me distrair. Pra

mim, chega.

Furioso, Batidão ajunta as peças do dominó porque o dominó é dele e se levanta:

-

Vai pro raio que o parta, José.

Tomara que ele não tenha mãe

Na

avenida deserta, duas horas da matina, o Gol aparece veloz, seguido por quatro

carros. O velho zelador que viu tudo da sua guarita, não se lembra da marca.

Outro Gol, talvez, ou um Ford, não sabe direito, se desculpa. Vieram como se

fosse num desses filmes da TV, numa velocidade que não dá direito pra ver. Pra

completar ele não tem vista boa e também não reconhece assim só de ver de longe

a marca de um carro, são tantas marcas hoje em dia, todo ano uma nova, ele não

conhece acompanhar. A cor também ficou nebulosa. Acha que pelo menos uns dois

tinham cor escura, não tem certeza. Os outros, cor mais clara. Como o Gol creme

ali espatifado de encontro ao muro na avenida, os dois ocupantes feridos levados

para o hospital mais perto dali. O motorista – 21 anos, como estava na carteira

– em estado grave, morreu antes de chegar no hospital. O outro – 20 anos –

também muito ferido mas por sorte um pouquinho melhor, sangrava menos, mas

talvez isso não queira dizer nada, talvez pouco sangue signifique coisa ainda

pior. O certo é que quem estava dirigindo não conseguiu frear na curva. Os

outros veículos sumiram. Nenhum parou para socorrer os amigos. Na

avenida deserta, duas horas da matina, o Gol aparece veloz, seguido por quatro

carros. O velho zelador que viu tudo da sua guarita, não se lembra da marca.

Outro Gol, talvez, ou um Ford, não sabe direito, se desculpa. Vieram como se

fosse num desses filmes da TV, numa velocidade que não dá direito pra ver. Pra

completar ele não tem vista boa e também não reconhece assim só de ver de longe

a marca de um carro, são tantas marcas hoje em dia, todo ano uma nova, ele não

conhece acompanhar. A cor também ficou nebulosa. Acha que pelo menos uns dois

tinham cor escura, não tem certeza. Os outros, cor mais clara. Como o Gol creme

ali espatifado de encontro ao muro na avenida, os dois ocupantes feridos levados

para o hospital mais perto dali. O motorista – 21 anos, como estava na carteira

– em estado grave, morreu antes de chegar no hospital. O outro – 20 anos –

também muito ferido mas por sorte um pouquinho melhor, sangrava menos, mas

talvez isso não queira dizer nada, talvez pouco sangue signifique coisa ainda

pior. O certo é que quem estava dirigindo não conseguiu frear na curva. Os

outros veículos sumiram. Nenhum parou para socorrer os amigos.

Com o

jornal na mão, Irina lê com atenção a entrevista do zelador e a notícia completa

com o nome dos feridos. Um deles ela lê duas vezes.

Marlonbrando Sandoval Guerreiro.

Conhece

esse menino.

É um dos

seus fregueses diários, um rapaz magrelo permanentemente com cara de sono, que

sempre compra Yakult e um pedaço do seu bolo de fubá. Trabalha numa firma perto

do ponto onde ela agora está montando sua mesinha com café-da-manhã. Às vezes,

conversam enquanto ele come, e ela ficou sabendo do nome. Um nome raro desses,

só pode ter um. Está sempre com sono porque estuda à noite. É simpático,

alegrinho. Fala da namorada e do chefe. A namorada é colega dele no curso

noturno, e o chefe, uma besta quadrada. Elogia o bolo e o café, O melhor que tem

por essas bandas, Dona Irina! Que pena que dá, um rapaz tão novo! O carro não

deve ser dele, nunca passou de carro por lá, sempre a pé. Só se for dos pais.

Será que ele tem família? Tem cara. Tem cara de quem tem mãe por trás, roupa

limpa, bem passada, dentes bons. Dentes bons é sinal certo de quem tem família.

De quem tomou muito leite na infância. Tem muita pena desses meninos que num

momento de falta de juízo estragam sua vida e a dos outros. Agora, depois de uma

dessas, com certeza ele abandona os “rachas”. Tomara que tenha mesmo uma mãe.

Uma mãe que possa cuidar dele e levá-lo pra casa.

Mas pena

mesmo ela tem nem é do outro, o que morreu. Esse não terá mais a chance de

sentir remorso e se arrepender, nem de sofrer. O desperdício. Mas não é dele que

ela sente pena. É da mãe. A pobre que devia estar em casa dormindo e foi

acordada com a notícia mais trágica que alguém pode receber. A inocente. A pior

das vítimas. O melhor seria se esse não tivesse mãe.

(Publicado por primeira vez em “O Popular”)

TELHADOS BRANCOS

Não

são exatamente “telhados brancos” e, sim, tecnicamente falando, “telhados frios”

- o que a Câmara Municipal de São Paulo vem debatendo atualmente para um projeto

de lei. Não

são exatamente “telhados brancos” e, sim, tecnicamente falando, “telhados frios”

- o que a Câmara Municipal de São Paulo vem debatendo atualmente para um projeto

de lei.

A ideia é que esses

telhados reduzirão as temperaturas na cidade, além de cortar os custos de

energia e emitir menos carbono. Branco é só a maneira de dizer que deveriam ser

mais claros, podendo ser verdes, ou de telhas metálicas claras, ou pintados com

tintas de pigmentações especiais.

Um expert na matéria, o físico iraniano

Hashem Akbari, professor da Concordia University, em Montreal, diz que a cada 10

m² de telhado comum trocado por um telhado branco se deixa de emitir uma

tonelada de CO2 para a atmosfera – o que corresponde às emissões anuais de um

carro. E se todos os telhados e pavimentos do planeta fossem pintados de branco,

a queda de temperatura equivaleria a mais de um ano de emissões mundiais, cerca

de 44 gigatoneladas.

Segundo ele, o esfriamento dos telhados

possibilitaria um atraso importante nos efeitos das mudanças climáticas, dando

tempo para que outras medidas de combate ao aquecimento global possam ser

pensadas e desenvolvidas.

Quanto aos custos, e considerando que em

geral a cada 10, 20 anos um telhado se deteriora e tem de ser reformado, a cor

do telhado seria trocada nesse momento. Ao fazer uma manifestação de rotina, o

cidadão aproveitaria para fazer a mudança, sem custo adicional.

Parece bacana, não é?

Mas nem todo mundo pensa assim.

Há quem afirme que o

projeto não tem bases científicas e, portanto, não trará os benefícios

pretendidos nem para o ambiente nem para o planeta. E técnicos do Conselho

Brasileiro de Construção Sustentável (GBCS) avaliam que é preciso ter cautela e

realizar pesquisas sistemáticas antes de se adotar uma lei pública que obrigue o

cidadão a trocar a cor de seu telhado.

Será que o projeto é

bobagem ou não? Será abandonado ou encaminhado para votação?

Estamos nesse pé.

E enquanto esse debate é

feito, os quase 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo

esperam. Por essas e outras decisões até mais importantes. Esperam. E vão

vivendo as estações que passam, cada uma mais desiquilibrada do que a outra:

inverno com dias quentes entre os poucos dias frios; garoa praticamente sumida

das ruas paulistanas; verão de calor extraterrestre, chuvas estrondosas e

alagamentos, no meio de inesperados dias frios, como se o inverno tivesse se

confundido e voltado.

De minha parte,

favorável como sou a qualquer medida que possa reduzir a velocidade de nossa

marcha para o abismo, torço para que se confirmem as bases científicas do

projeto e que ele se torne a chamada “Lei do Telhado Branco”, e se espalhe para

as outras cidades do país.

Nem que seja pelo nome

poético e pela questão estética.

Quer dizer, não tenho

certeza, mas imagino que uma cidade de telhados e pavimentos brancos seria uma

cidade bonita. Que, vista de um avião, a vastidão desmensurada de São Paulo toda

branca, ao lado de suas manchas verdes, seria menos agressiva.

Ou não?

(Crônica publicada por

primeira vez em “O Popular”)

UMA CASA NA MEMÓRIA

Não

que ela fosse exatamente bonita, mas era a casa da nossa avó, parte integrante

da infância de cada um dos seus 49 netos. Não

que ela fosse exatamente bonita, mas era a casa da nossa avó, parte integrante

da infância de cada um dos seus 49 netos.

A fachada era formada pelo

pequeno alpendre com um portãozinho nunca aberto (a entrada era na lateral), e

pelas três grandes janelas do salão, seguido pelo muro por onde caiam as

buganvílias vermelhas do caramanchão, brincos de princesa e jasmim.

Pela

entrada lateral – em cuja parede branca a cada ano incrustávamos nossos nomes e

nossa pequena história – chegava-se à sala com imponente cadeira almofadada em

que se sentava Pela

entrada lateral – em cuja parede branca a cada ano incrustávamos nossos nomes e

nossa pequena história – chegava-se à sala com imponente cadeira almofadada em

que se sentava

Dona Diva de Freitas Rios,

nossa avó, sempre com o mesmo tipo de roupa de algodão leve – saia reta e

casaquinho de mangas três quartos, – cabelo branco preso em um coque na nuca.

A casa tinha cinco quartos,

duas salas (a formal, pequena, nunca usada) e o que foi o escritório de nosso

avô – além de um banheiro, o corredor de tábuas que rangiam com nossos passos, a

copa, a cozinha e seu poderoso fogão à lenha, a despensa abarrotada de delícias.

De um lado da casa, o beco

por onde corria a água que vinha do chuveiro, ao longo do muro da vizinha, Dona

Cutute. Do outro lado e nos fundos, o quintal com mangueiras, goiabeiras,

jabuticabeiras e jaqueiras cujos galhos conhecíamos praticamente todos. Perto da

casa, o poço, a casinha e um chuveiro debaixo da caixa d´água. Do outro lado, o

quarto de despejo que podia servir de dormitório, e uma latada de xuxu, resedá e

murta. Bem no fundo do quintal, uma latrina.

Pé direito alto, telhado

sem forro, paredes brancas. Embaixo, o porão tenebroso onde a eternamente velha

e querida Ú guardava os cachimbos que, supostamente, fumava escondido.

Poderia continuar falando

dessa casa, seus detalhes e móveis, cheiros e histórias. Da grossura dos tijolos

que foram feitos ali mesmo para sua construção. Mas não é o caso aqui. O caso

aqui é dizer que essa casa existiu na rua Direita, em Jaraguá, até o começo

deste ano quando foi vendida pela neta que a herdou, e logo derrubada para dar

lugar, dizem, a um centro comercial.

Tem alguma importância

isso? Aparentemente nenhuma.

Milhares de casas são

derrubadas o tempo inteiro para dar lugar ao que chamam de crescimento. Novas

casas ou prédios vão sendo construídos sobre espaços que antes eram outra coisa.

Ruas vão sendo abertas e ampliadas, e as cidades vão crescendo sem respeitar ou

valorizar sua conformação original.

Em um processo desses, uma

casa como a da minha avó não tem realmente importância, a não ser como um

pequeno drama familiar, cujo destino é ficar na memória dos netos e ir

desaparecendo com eles.

Mas não se enganem,

senhores.

Pois é assim que vão se

formando as cidades-monstrengas em que vivemos hoje, onde o passado vai sendo

enterrado com seus mortos e a beleza do vivido não vale como mercadoria e sequer

tem preço. Derrubar casas como essa é apenas um começo.

Oxalá Jaraguá tenha o bom

senso de crescer - se quiser, - mas sem se deixar desfigurar nem destruir sua

própria memória.

(Publicado pela primeira

vez no jornal “O Popular”, de Goiânia)

|

Um pouco de Jaraguá |

|

Fundação:

1833

Altitude: 666m

População: 30.651 habitantes

Área Total: 1.895,6km²

Densidade Demográfica: 16,17hab/km²

CEP: 76330-000 |

À mesa com Lygia Fagundes Telles

No começo deste mês, tive a honra de estar ao lado da Lygia Fagundes Telles.Era

uma mesa-redonda em homenagem a ela e dela participaram também Flavio Carneiro,

escritor goiano como eu, Marcelino Freire e Fabrício Carpinejar. O evento fez

parte da sexta edição dos “Encontros de Interrogação”, organizado pelo Intitulo

Itaú Cultural, em São Paulo. Por cerca duas horas, tivemos uma espécie de

conversa pública com a primeira dama da nossa literatura.

Desde muito tempo leio a Lygia, minha mãe lia a Lygia, minha filha lê a Lygia, e

minhas netas com certeza logo lerão também. A Lygia tem essa voz que fala para

várias gerações, e que hoje já é clássica no sentido de que vai permanecer, vai

ficar, já está no cânone.

Nós

que amamos a literatura brasileira, amamos a Lygia.

E sempre que a vejo, a pessoa luminosa que ela é, o que me vem à cabeça é a

ideia da beleza do talento realizado e se realizando. Das promessas cumpridas e

sendo cumpridas. São raras as pessoas que conseguem chegar aonde Lygia chegou.

Mais raras ainda, as que respondem com tanto frescor e entusiasmo, às perguntas

de fãs curiosos, e conta as coisas preciosas que ela nos contou.

contou,

por exemplo, que foi uma das três mulheres que primeiro entraram na Faculdade de

Direito do Largo do São Francisco. Naquela época, ainda cheia de preconceitos

contra as mulheres profissionais, lhe perguntaram, “O que vocês vieram fazer

aqui? Caçar maridos?” Ao que ela respondeu, enfática e maliciosa: “Também!”

Contou

que em seu romance, “As Meninas”, lançado em 1973, em plena ditadura de

Garrastazu Médici, ela colocou na íntegra um panfleto que havia recebido em sua

casa denunciando as torturas sofridas por um jovem militante preso. O escritor

tem que ser uma pessoa do seu tempo, disse, e enfatizou: “O escritor não

corrompe. O escritor pode ser um pouco louco, mas vai ajudar o leitor a se

desvencilhar da loucura; pode ser solitário, mas vai acompanhar o leitor na

solidão.”

Descreveu,

ao vivo, como se escreve um conto, dando o exemplo de como escreveu “As

formigas”. Como tudo partiu de um colar de ossinhos de anão de uma prima que

estudava medicina e ia dedilhando-os para se ajudar a decorar seus nomes.

Continuou contando como montou o ambiente do conto e o que foi acontecendo.

Depois, deu outro exemplo: de uma notícia de um jornal alemão, sobre a qual ela

queria saber mais, o marido, o também escritor e grande crítico de cinema já

falecido, Paulo Emílio Salles Gomes, lhe disse, “Se você quer saber essa

história, Lygia, senta e escreve.” E assim, de uma maneira muito simples e

vibrante, ela nos deu uma aula em poucos minutos.

Contou-nos também sobre seus encontros com Borges, e com Clarice Lispector, cujo

sotaque imitou ao recordar como uma vez Clarice lhe disse, séria: “Você sorri

muito, Lygia. Não sorria. Eu nunca sorrio. Se sorrirmos, eles não nos levam a

sério.”

No final, foi ovacionada pela plateia que lotava o não-pequeno anfiteatro.

...

De genéticas

ilustração:

http://mulheresabias.blogspot.com.html/

Eva

se olhou no espelho. Eva

se olhou no espelho.

- Nossa!,

estou a cara da minha mãe. Você não está achando Adão?

- Não

conheci sua mãe, amor, como vou saber?

- Mas não

estou engordando?

- Não, você

está linda, como sempre.

- Então, de

onde foi que puxei essa meia papinha e esses olhos cada vez empapuçados?

- Dos

drinques e aperitivo dos nossos happy-hours?

- Adão!! O

que você está insinuando?

- Nada,

querida. Estou só lembrando que há mil fatores envolvidos em uma meia papinha e

o misterioso empapuçamento de uns olhos preciosos, meu amor.

- Hum.

E continuou

seu escrutínio no espelho, nada satisfeita. Segundinhos depois, não resiste e

volta a comentar com Adão.

- Só podem

vir da minha genética, esses quadris! O DNA faz cada coisa com a gente! Ontem

mesmo eu estava lendo um livro que a Se-

- Não me

venha falar da cobra dessa sua amiga!

- Você nem

sabe se vou falar dela!

- Claro que

sei. Com certeza, foi ela quem lhe emprestou esse livro. É bem coisa dela

colocar minhocas na sua cabeça.

- DNA é

minhoca?

-

Dependendo, é.

- Credo,

Adão, você anda estranho. Acho que seu Chefe está te explorando demais. Você

precisa ter uma conversinha com Ele.

- Já

conversei mil vezes, Eva. Você sabe que não adianta! Deixa Ele em paz!

Pausa

prolongada. Por fim, Eva abandona o espelho e senta-se ao lado de Adão, vendo

televisão.

- E nossos

filhos, querido? Você acha que eles vão ficar parecidos comigo ou com você

quando crescerem?

- Isso já

dá pra ver. Belzinho comigo, Cacá com você.

- Não digo

o temperamento, amor. Digo fisicamente.

- Estou

falando do físico e do temperamento. Um mais pacato, o outro mais impulsivo.

- Mas sabe

que há toda uma discussão sobre as influências que formam os filhos. Tem

estudiosos que dizem que o ser humano nasce como uma tábula rasa onde os pais, a

sociedade, a cultura, o meio ambiente, a luta pela vida, etc., vão fazendo das

suas. Outros, como o autor desse livro que estou lendo, um cientista

famosézinho, diz que não é exatamente assim. Que todos já nascemos com várias de

nossas-

- Meus

Deus! essa sua amiga!

- Adão, ela

não tem nada a ver isso! Nem filhos a pobre tem. E você anda me ofendendo muito,

sabe?, insinuando que eu não penso com a minha própria cabeça.

- Imagina,

amor! Uma das coisas que sempre admirei em você, além desse rostinho lindo e

dessas curvas deliciosas que agora você está dizendo que são genéticas, foi seu

espírito curioso, questionador, novidadeiro! Esse seu medo nenhum do

desconhecido. Sua vontade de aprender, de descobrir, de ir além do programado!

Sou o primeiro a reconhecer, meu amor, que eu não seria o que sou hoje sem você!

- Que

exageeeero,querido!

- Estou

falando sério!

- Cê jura?!

- Hummm,

hmmmm! Seu DNA é ótimo, sabia?

- Hummm! O

seu também, amorzinho.

De repente,

com um safanão, o olfato muito sensível de Adão interrompe o enlevo.

- Eva, que

cheiro intragável é esse vindo da cozinha? Você ainda não jogou fora aquela maçã

mordida?

Imagine

a Cena Imagine

a Cena

A casa é

simples, de alvenaria, uma entre cinco outras espalhadas pela mesma rua de

terra, de um bairro da zona rural. Tem a mãe, o pai, dois filhos. O maior, de

sete anos, vai toda manhã pra escola a um quilômetro, distância que percorre

junto com os filhos mais velhos dos vizinhos. O pai cultiva uma roça de milho. A

mãe cuida da casa, das galinhas, do filho de seis meses.

O pai já

saiu pra roça faz tempo, o menino mais velho está na escola, o nenê dorme no

berço no quarto. A mãe amarra na cabeça um lenço de estampas vermelhas pra não

pegar o poeirão da seca e vai varrer o quintal.

É quando

escuta o barulho.

Barulho

mesmo, barulhão de pancada forte e coisarada quebrando e coisarada caindo.

Jesus,

Maria e José!, exclama. O menino!

Corre para

o quarto, é de lá que vem o barulho agora já enfraquecido, só quase o eco do

barulhão primeiro, parecendo mais uma arrumação final, junto com o choro do nenê

e como que uns bufos, uns resfolegos, um bater de cascos no chão de cimento, uma

zoada que quando ela escancara a porta, ela vê: os olhos molhados de uma vaca se

levantando assustada do meio de um monte de telhas e madeirame quebrados, a

centímetros do berço.

Tivesse os

nervos fracos, a mãe desmaiaria ali. A vaca, tivesse também os nervos fracos ou

corpo menos resistente, teria até mais razões para desmaiar ali entre os

destroços onde estava antes seu doce capim. As duas se olham, a mulher e a vaca.

É uma vaca normal, da cor amarronzada de uma vaca pacata e sem asas,

absolutamente sem asas. Só os olhões embaraçados de animal que não tem a menor

ideia de onde está nem o que fazer. Resta-lhe só o instinto. E com ele entende

que da abertura de onde veio a mulher é por onde deve sair, desminlinguida,

insegura. Sua vontade é correr mas entende que é melhor se controlar, ir

tateando e reparando, até ver a luz vindo de uma outra abertura, a da frente, e

em direção à luz salvadora ela se arremessa já com outro vigor, e é quando no

vão iluminado aparece a velha vizinha, a primeira a correr pra lá alertada pelo

barulho, e que ao querer entrar pela mesma porta por onde a vaca quer sair, cai

atropelada tanto pelo susto quanto pelo empurrão do animal desembestando de vez

pelo largo da rua.

Outras

vizinhas, que também vêm correndo, param por um momento, sem saber o que pensar

de uma vaca saindo de uma casa igual às delas, por mais comum que a vaca seja.

Enquanto uma socorre a velha esparramada no chão, as outras entram aos

trambolhões em direção ao quarto. No teto, um buraco enorme no telhado; no

chão, os destroços. Ao lado, a mãe segurando o bebê.

Uma delas

entende a situação de imediato. O barranco alto bem ao lado da casa. Veio de lá

a vaca que devia estar na dela, pastando. Deu um passo em falso e caiu direto no

telhado da casa.

Era só o

que lhes faltava: chuva de vacas.

E eu, lendo

a notícia do que ocorreu na cidadezinha mineira, pensei comigo: não tem

imaginação de escritor capaz de concorrer com essa realidade delirante. Realismo

fantástico é pouco!

(Publicado

por primeira vez em “O Popular”)

Os crimes do vizinho

Seu Freijó ficou gravado

na infância de Maria Rita por dois assassinatos.

O primeiro, o tiro que

deu no peito de sua cachorra Rainha.

Rainha latia muito,

latidos que redobravam quando Seu Freijó passava, como se já pressentisse o

significado dele em seu destino – não à toa falam do sexto-sentido dos bichos. E

latia muito também, quando cheirava a odiosa presença do vizinho do outro lado

do muro alto de tijolos brancos do quintal. Latidos agudos, histéricos, insanos:

havia algo ali e ela sabia disso, a pobre cachorra, rainha impotente de um reino

inexistente.

O outro assassinato do

Seu Freijó foi metafórico porém fecundo, se é que se pode dizer isso de um

assassinato.

Maria Rita era amiga da

filha do vizinho, adolescente como ela, dona do clássico nome Aspásia. Às vezes

emprestavam livros uma para outra, e Maria Rita lhe emprestou um livro de Edgar

Allan Poe. Quando a imponente Aspásia lhe devolveu seu Poe, Maria Rita se

deparou com um livro completamente cheio de rabiscos; não exatamente rabiscos,

correções. O que Aspásia, orgulho irradiando dos olhos superiores lhe explicou

que eram erros que seu pai havia encontrado no livro, “Está vendo o tanto!?”.

Certa de que iria

encontrar nos olhos da amiga concordância e admiração, o que viu foi estupor:

“Como assim? Que erros?! Como Seu Freijó ousara corrigir Edgar Allan Poe! Como

que direito! O que era aquilo?!”

Tão consternada e

furiosa Maria Rita entrou em casa que por pouco não pisava no rabo de Faniquito,

o gato quase mudo que substituiu Rainha. Lágrimas prestes a cair dos olhos

cheios, contou o ultraje: “Aquele monstro, mamãe! Olha meu livro todo rabiscado!

Como aquele assassino foi capaz de fazer uma coisa dessas. Por que ele não está

preso?!”

Aos poucos, a revolta

dando lugar à curiosidade espicaçada, examinando as correções, e sem sequer

imaginar os absurdos que podem ser cometidos por uma impressão tipográfica

desleixada, Maria Rita teve que admitir que talvez, sim, aqui. E aqui, não!?

Será?! Não é possível! Não!!

Com o tempo, passado o

insulto, ficou a desolação, a terra arrasada, as ruínas de uma absurda

catástrofe. Se seus amados escritores não sabiam escrever português, tudo então

era possível. O sagrado não existia mais, assassinado pelo Seu Freijó.

E ali terminou sua fé

nas coisas e nas pessoas perfeitas.

Felizmente, não seu

raciocínio.

Pois se um mero vizinho

podia achar erros em Poe, era o impossível que se tornava possível, e o mundo se

revelava imenso e novo. Se o conhecimento não está talhado nas pedras e tampouco

nas páginas de um livro, não pode ser um dogma. Se as pessoas não são perfeitas,

não há ídolos nem heróis, verdadeiros ou falsos. O homem acerta porque foi capaz

de errar e, porque foi capaz de errar, acerta.

A descoberta das

inconcebíveis contradições de um mundo não perfeito abria espaços novos e

extraordinários.

No seu sofá do seu

analista, anos depois, Maria Rita entendeu o quanto devia agradecer ao segundo

crime do Seu Freijó.

Ando

prevendo coisas

De uns tempos pra cá ando

prevendo coisas, e não estou gostando disso. De uns tempos pra cá ando

prevendo coisas, e não estou gostando disso.

Quando saí e minha filha disse,

“Cuidado, mãe, tá chovendo pedra!”, de imediato pensei, “Vai acontecer alguma

coisa”. E tanto foi assim que ao pisar no freio, vendo a traseira do carro

branco se avolumar à minha frente, o único pensamento que tive foi: “Mas eu

previ isso!”

Teve um dia, também, que saí de

casa prevendo que encontraria alguém conhecido na caminhada diária e nem foi

preciso virar a esquina para trombar com “uma” alguém. Uma “alguém” de quem não

gosto, e o fato de ter previsto a situação contribuiu para o espanto que,

surpresa, ela traduziu como simpatia. Melhor assim.

E teve outro dia também que

acordei pensando, “Hoje vou ter uma notícia boa”, e tive. O que acabou me

ensinando que esse tipo de coisa não dá pra forjar pois no dia seguinte, embora

tenha falado sorrateira pra mim mesma, “Acorde amanhã pensando que vai ter outra

notícia boa”, não deu certo. Se há uma maneira de manipular o destino, ainda não

aprendi.

As previsões que temos todos os

dias e que quase sempre dão certo, tipo “esse filme vai ser um abacaxi” ou “vou

adorar esse livro” ou o telefone que toca e sabemos quem é não contam. Aliás,

essa é facílima: eu adivinho bastante de quem são os telefonemas que recebo. Mas

todo esse tipo de premonições corriqueiras é, sabemos, resultado de uma série de

informações, conhecimento, experiências que vão se acumulando e nos tornando

verdadeiras “súmulas ambulantes” em matéria de previsões.

O que, de fato, somos.

Vivemos porque prevemos.

Somos animais capazes de prever o futuro, e é isso o que nos salva, se é que

podemos dizer que temos nos salvado. Para planejar, é preciso prever, e até onde

sei, o homem é o bicho que planeja. Fazemos isso todo santo dia. Acordamos com

nossos planos e previsões, e mais ainda: planos e previsões otimistas,

caso contrário possivelmente nem levantaríamos a cabeça do travesseiro, muito

menos colocaríamos o pé no chão. Que os pessimistas me perdoem mas o homem é,

por natureza, otimista. Ter certeza que o sol vai dispor seus raios em nossa

janela amanhã no mesmo horário, e que nenhum astro distraído cairá hoje em nossa

cabeça é, pense bem, de um otimismo estonteante!

A questão, na verdade,

começa quando os fatos fogem das previsões rotineiras. Ou saem ao contrário do

que pensávamos. Assim, quando começamos a achar que alguma coisa está errada

(não conosco, com o mundo), e soltamos aquele lamento incrédulo, “Não é possível

que esteja acontecendo isso!”, prepare-se. De um jeito ou de outro, vamos

sofrer.

Por isso, a frase do

começo. Acho insuportável ter lampejos de previsão. Nem por brincadeira vou a

cartomantes. Claro que não acredito, mas vai que ela preveja alguma coisa ruim,

e vai que o diabo atente e ela acerte? Há tanta coisa inexplicável no mundo para

uma mente, como a minha, que sequer entende direito como uma televisão funciona,

que não; melhor não arriscar. Só se as cartomantes garantissem prever apenas

coisas boas.

Aí, sim. Eu não

perderia uma.

(Crônica publicada

por primeira vez no jornal “O Popular”, de Goiânia.)

A

ordem dos fatores

O barulho do helicóptero invade a região de prédios, e é assim quase todo dia,

um barulho tão conhecido que a mulher que escova os dentes frente ao espelho, ao

lado da janela aberta do banheiro já nem olha; mas o menino do nono andar mal

ouve o ronco corre para a janela de grades e olha interessado a máquina voadora

que passa de manhã e à tardinha e, nos dias de sorte, passam vários, e ele olha

todos, não perde um, ainda que a babá lhe faça, todo dia, a mesma pergunta,

“Você não enjoa, Dudu”? O rapaz que sai do prédio já atrasado nem levanta a

cabeça, mas o porteiro, sim, não sempre, mas quando eles passam voando baixo

como hoje, ele não resiste e olha. Entre os pedestres, alguns olham; outros já

estão surdos aos ruídos cotidianos. Os funcionários do prédio do heliporto,

esses não escutam nada, a não ser os do último andar onde fica a presidência. Do

ângulo contrário, o piloto, como a criança do nono andar, é o único que presta

atenção ao entorno. É seu trabalho prestar atenção e ele gosta do que faz, e

olha pra baixo e vê o topo de cada um dos prédios que conhece como se fossem

seus, e as figuras minúsculas passando pelas ruas, avenida e viadutos. Ele ama

tudo aquilo e numa manhã de sol como essa, sente-se feliz ali no alto do céu

claro e azul, é raro isso, essa ausência de poluição. Por um segundo, o piloto

desvia os olhos para o patrão ao lado, o dono do helicóptero e dono do banco e

dono do prédio, o senhor grisalho que olha pela janela com olhos de quem nada vê

e não está em um bom dia, o piloto pressente, e faz a manobra o mais suavemente

possível, contente de deixar logo o patrão que hoje parece mais pesado. Mal

aterrissa, o presidente desce envolvido pelo vento. Um assessor vem a seu

encontro e, juntos, caminham rápido até a pequena porta que conduz direto ao

elevador. O assessor lhe passa o celular. Ele escuta. Nenhum som de sua parte,

uma ira fria impedindo a resposta. Desliga. O assessor, mais subserviente e

nervoso que o habitual, espera a explosão que não vem; o banqueiro entra no

saguão luxuoso da sala onde a vista da cidade se oferece, esplêndida, a seus

olhos que tampouco nada vêem agora como nada viram do helicóptero. A dor corta-o

ao meio. Ele passa pela mesa da secretária e, sem nem mesmo o mecânico bom-dia

de praxe, dá suas ordens: “Encontre o

advogado Laudério, imediatamente, e cancele toda a agenda de hoje. Depois, me

traga um comprimido daqueles verdes.” O barulho do helicóptero invade a região de prédios, e é assim quase todo dia,

um barulho tão conhecido que a mulher que escova os dentes frente ao espelho, ao

lado da janela aberta do banheiro já nem olha; mas o menino do nono andar mal

ouve o ronco corre para a janela de grades e olha interessado a máquina voadora

que passa de manhã e à tardinha e, nos dias de sorte, passam vários, e ele olha

todos, não perde um, ainda que a babá lhe faça, todo dia, a mesma pergunta,

“Você não enjoa, Dudu”? O rapaz que sai do prédio já atrasado nem levanta a

cabeça, mas o porteiro, sim, não sempre, mas quando eles passam voando baixo

como hoje, ele não resiste e olha. Entre os pedestres, alguns olham; outros já

estão surdos aos ruídos cotidianos. Os funcionários do prédio do heliporto,

esses não escutam nada, a não ser os do último andar onde fica a presidência. Do

ângulo contrário, o piloto, como a criança do nono andar, é o único que presta

atenção ao entorno. É seu trabalho prestar atenção e ele gosta do que faz, e

olha pra baixo e vê o topo de cada um dos prédios que conhece como se fossem

seus, e as figuras minúsculas passando pelas ruas, avenida e viadutos. Ele ama

tudo aquilo e numa manhã de sol como essa, sente-se feliz ali no alto do céu

claro e azul, é raro isso, essa ausência de poluição. Por um segundo, o piloto

desvia os olhos para o patrão ao lado, o dono do helicóptero e dono do banco e

dono do prédio, o senhor grisalho que olha pela janela com olhos de quem nada vê

e não está em um bom dia, o piloto pressente, e faz a manobra o mais suavemente

possível, contente de deixar logo o patrão que hoje parece mais pesado. Mal