Porque hoje é sábado

Para Rita Sipahi

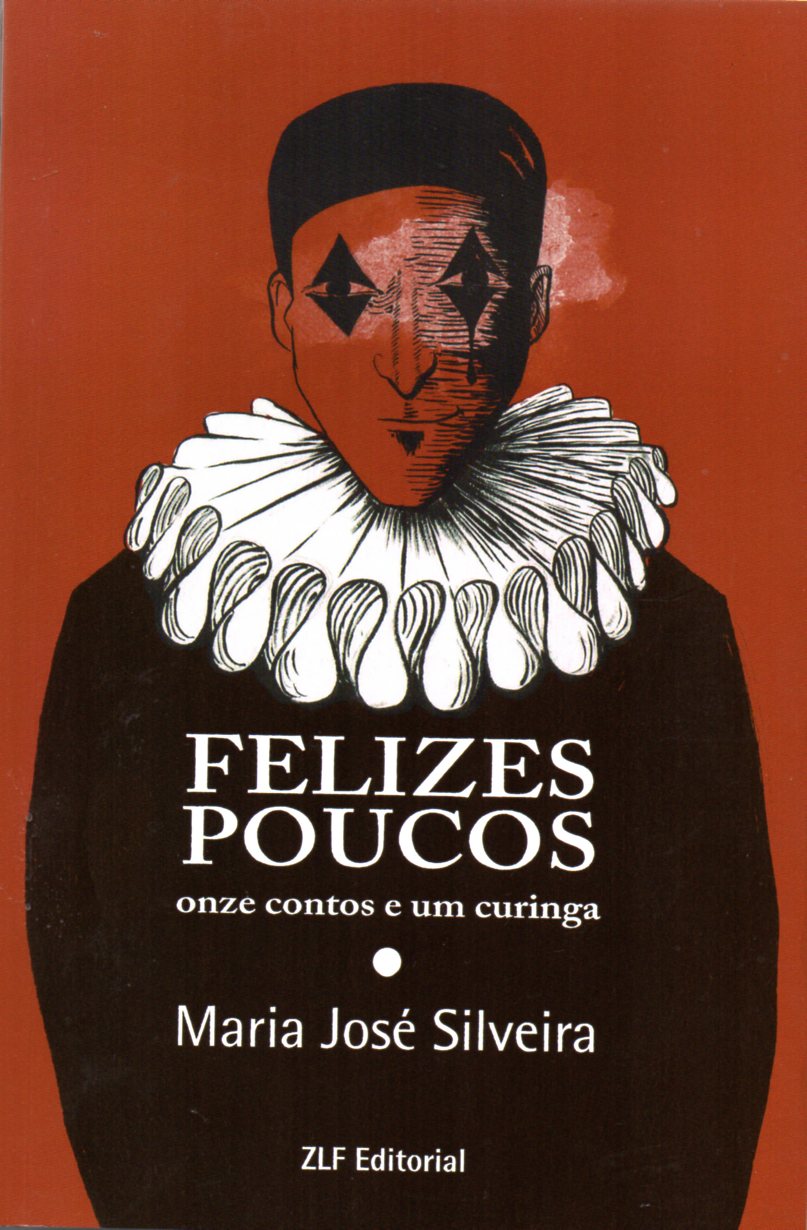

Capítulo do livro de Maria José Silveira, Felizes Poucos

Eles chegaram no meio do desenho animado que eu

estava assistindo com meu irmão – eu com 6 anos; ele, com 4. Fui abrir a

porta e três ou cinco homens, não sei bem, perguntaram, Onde estão seus

pais? Eu disse que não sabia, eles não estavam. Naquela época, nossa

casa era grande, tinha um quintal enorme – quer dizer, na minha

lembrança parece que era enorme, mas não posso dizer ao certo.

Nunca mais voltei lá, e as lembranças que restaram estão borradas, esmaecidas, misturadas umas nas outras. Sei que tinha árvores com frutas, goiabeiras e duas mangueiras. Uma de manga rosa, manga que ficava de um lindo vermelho sanguíneo quando amadurecia. E a outra, de manga comum, que minha mãe me ensinou a comer ainda verde com sal. Era minha mãe quem trepava na mangueira para pegar as mangas, e comia com a gente. Acho que ela gostava até mais do que nós. E também fazia doce com as goiabas. Minha mãe, meu irmão e eu, nós três catávamos goiabas, mas só as goiabas vermelhas, as brancas não serviam pra fazer doce. Ela descascava as goiabas e eu e meu irmão íamos tirando as sementes, uma a uma, com colher. Minha mãe colocava tudo numa panela com açúcar por cima e mexia, mexia, até ficar uma calda bem vermelha, espessa, que depois deslizava da concha sobre o sorvete de creme branco. A calda escorria vermelha e se misturava com o branco cremoso, deixando poças rosadas no fundo da taça. Minha sobremesa preferida. Principalmente quando minha mãe enchia a taça e me deixava terminá-la sentada em frente à televisão. A primeira coisa que eles fizeram, assim que entraram, foi desligar a televisão. Uma televisão pequena, imagens em preto e branco; TV a cores ainda não era comum. Então, andaram pela casa toda, pegando coisas, e nos fizeram entrar num carro enorme que eu nunca tinha visto antes.

Depois fiquei sabendo que era um camburão. Meu irmão, eu e minha tia,

que estava passando uns tempos conosco e estava grávida. Ela repetia, Eu

estou grávida, cuidado! Estou grávida! Me lembro bem disso. A voz da

minha tia dizendo, Eu estou grávida, e pondo a mão na barriga. Perto de

onde ela ficou sentada, no chão, vi uma coisa que era uma arma e achei

grande demais. Fiquei com medo e perguntei o que era, e minha tia me

disse, Não mexa, meu bem. É uma metralhadora, cuidado. É disso que me

lembro. E tudo me aparece como se tivesse acontecido muito longe, entre

cinzas, neblina, nevoeiro. Nunca mais voltei àquela nossa casa, e acho

que foi onde mais gostei de morar, com todas aquelas árvores no quintal.

Lembro também de um aniversário que passei nessa casa, e do meu vestido

da festa, azul claro, com um laço de fita branco na gola. Era lindo esse

vestido. E lembro perfeitamente do meu bolo de aniversário, um bolo

coberto de chicletes cor-de-rosa na bandeja cheia de caramelos. Foi

minha tia e minha mãe que fizeram. Minha tia ficava repetindo, com a mão

na barriga, Cuidado, estou grávida. Disso eu me lembro perfeitamente. E

depois me lembro do lugar aonde chegamos, cheio de gente. Parecia

pequeno, mas não posso dizer com certeza se era pequeno ou grande. Na

minha cabeça, era como se fosse pequeno e cheio de gente. E também não

sei se demorou muito ou não. Eu estou grávida, minha tia repetia,

cuidado! Sei que depois vi meu pai e minha mãe. Eles estavam sentados

assim, meio duros, as mãos debaixo da mesa, mais ou menos perto um do

outro, mas com um jeito estranho, diferente. Parecia que não eram de

verdade, mas de outra coisa, como se fossem bonecos. E quando alguém

abriu a porta, assim meio devagar, e eu vi os dois, quis gritar mamãe,

papai, mas não sei por que não gritei, só fui correndo até eles, mas

nenhum deles se levantou para me abraçar. Minha mãe se encolheu na mesa.

Fiquei chateada porque eles não pareceram contentes em me ver. Pareciam

de cera. Ficaram me olhando, de longe, brancos demais, e alguém me

pegou. Achei que eles estavam doentes e comecei a chorar.

(De repente, vi minha filha na sala de tortura. E de repente também,

ela sumiu: alguém a tirou dali. Foi tão rápido que foi bom: fiquei

achando que estava variando. Eu a vi ali e depois não vi mais.

Enlouqueci, pensei. Tão pouco tempo, e já enlouqueci. Mas também achei

que não podia ser ela, o cabelo da minha filha não era curto assim.

Naquele momento, também pensei: se fizerem alguma coisa com meus filhos,

não vou aguentar. Melhor enlouquecer de vez. Mas não pode ser minha

filha. O cabelo dela é comprido, e ela está em casa, está a salvo, nada

vai lhe acontecer. E só muito mais tarde, dias depois, soube que meus

pais estiveram lá; e que depois de um grande escândalo conseguiram levar

minha filha e meu filho com eles.)

Depois que eles chegaram à nossa casa e me levaram no camburão, e depois

que chegamos a esse lugar, que eu não sei onde era, um lugar pequeno mas

cheio de gente, eles estavam cortando o cabelo de todo mundo e cortaram

também o meu, com aquele pente esquisito que os barbeiros usam, com uma

gilete dentro. Meu cabelo era comprido, liso, e estava solto. Minha mãe

gostava muito de fazer em mim um penteado que dizia que minha avó

gostava de fazer nela e que se chamava sempre-no-meu-coração, e hoje sou

eu que faço o mesmo penteado na minha filha. Hoje eu faço na minha filha

como minha mãe fazia em mim: primeiro escovo bem os cachos, com muita

suavidade para não deixar doer. Depois, pego um feixe de cabelo de cada

lado e junto os dois atrás, com um prendedor ou laço de fita, no alto da

cabeça. É um penteado antigo que até hoje fica lindo em criança. Naquela

época eu gostava muito do meu cabelo. E não gostei nada quando eles o

cortaram daquele jeito tão curto e de maneira tão bruta. Depois, sei que

minha avó perguntou pra eles por que tinham feito aquilo. Cortar assim o

cabelo de uma criança, com que objetivo? Por nada, foi o que

responderam. Por objetivo nenhum. Filho de comunista conosco é assim.

Como foi com o filho da minha tia que acabou nascendo na prisão,

praticamente na cela, e quando foram buscá-la, depois que as outras

presas, as políticas e as presas comuns do outro pavilhão, começaram

todas a gritar, a berrar, bater nas grades e nas latas e no que mais

havia para ser batido, que o menino estava nascendo e precisava de

assistência, e ela disse para o obstetra, Acho que meu filho está

morrendo, ele respondeu, E daí? Que importa? Será um comunista a menos.

(Há um limite, eu acredito, para a capacidade de resistir a algo que

invade e tira a humanidade de alguém, como a tortura. Cada um tem o seu.

Os heróis, não, mas nós, a maioria, não somos heróis. É um erro pensar

que podemos ser, que é um ato de mera vontade. E ali, naquele momento,

eu soube, claro como uma facada de luz bruta e insolente, qual era o

meu. Minha filha, meu filho. Que eles fossem torturados, eu não poderia

deixar acontecer. Mas não; não era a minha filha ali parada na porta.

Aquela menininha tão parecida tinha cabelo curto; minha filha, não.)

Meu cabelo foi caindo, cacho a cacho, e ficou lá no chão, em cima do meu

sapato. Tive vontade de chorar, senti meus olhos se encherem, quase

escorrendo, mas senti também que por algum motivo as lágrimas não iam

cair. Essas pessoas não são minhas amigas, pensei, e sacudi meu pé para

que os cachos caíssem direto no chão e não em mim. Minha avó apareceu

como se estivesse possuída e entrou gritando e gritando, gritando, e de

repente caiu desmaiada. Depois ela nos contou que foi mais por

fingimento. Tinha usado suas armas femininas, ela disse, para desnortear

e amedrontar os guardas. Até nessas horas, minha avó é cheia de ideias.

E funcionou. Eles de fato se amedrontaram. Ter uma senhora de idade

esparramada no chão da cadeia não iria lhes trazer nenhuma vantagem.

Disseram, Vai, toma, leva a porra dos seus netos, e suma daqui.

(A certeza de que, seja o que for, tudo em algum momento chega ao

fim, era nossa única aliada. A certeza de que tudo, seja o que for,

acaba. Que dali, em algum momento, iríamos para o presídio. Ir para o

presídio significava que o manto negro de algo cuja existência não era

admitida havia ficado para trás. Por sua própria natureza, a tortura é

clandestina, tem que ser negada em todos os escalões. Enquanto esse

tempo durasse, enquanto nossa prisão não fosse reconhecida, tudo era

possível: a morte, a loucura, o desaparecimento. Só quando essa parte

por si mesma se exauria e o interrogatório cessava, é que oficialmente

se abria o inquérito, era feita a denúncia pública. Voltávamos, então, a

existir para o mundo, e o mundo voltava a existir para nós. Estávamos

outra vez entre companheiros, num simulacro de vida normal; vida de

presos, mas ainda assim “vida” e “vida normal em um presídio”.)

Depois, muito depois, quando chegava o sábado, eu e meu irmão sabíamos

que dia era porque minha avó nos acordava logo cedo, a voz animada,

quase alegre, Hoje é dia de ver seus pais, dizia. Então nos aprontávamos

e íamos visitar meu pai e minha mãe no presídio onde eles estavam. Devia

ser triste, mas para mim era como um passeio no parque. Os adultos

ficavam conversando e nós íamos brincar no pátio, na areia, nós e muitas

outras crianças. Minha mãe ria, me abraçava, me beijava, meu pai também.

Eram abraços que às vezes doíam. Doíam por dentro e por fora, como uma

aflição de braços sufocados e sufocantes. E me davam presentes, coisas

que eles mesmos faziam: brinquedos de caixinhas, pulseiras, colares.

Minha mãe fez pra mim uma boneca de crochê, cabelos roxos de lã, saia de

muitas cores, olhinhos de botão preto. Mas cismei: ela não tinha pés.

Tinha como se fossem umas mãozinhas marcadas no final dos braços, mas

eram mãos sem dedos, e pés ela não tinha. Reparei muito nisso. Fiquei

alegre mas também me deu vontade de chorar. Não consegui ficar

totalmente feliz com essa boneca de crochê. Ficava e não ficava. Tinha

horas que a abraçava sufocado como minha mãe me abraçava, e depois a

jogava longe. Não queria mais vê-la, colocava-a debaixo do travesseiro.

E só voltava a tirá-la de lá mais tarde, na hora de dormir, quando

então, quase sonhando, voltava a abraçá-la apertado, e conseguia

imaginar que se ela não tinha pés era porque por dentro, escondido,

tinha algum tipo de asa e podia voar e me levar para lá, onde minha mãe

estava.

(Nos dias de visita, íamos todas para o pátio. As presas casadas

encontravam os maridos, se eles também estivessem presos. Era quando

recebíamos a visita dos filhos. O pátio se enchia de crianças e por um

momento éramos uma família normal. As crianças chegavam ressabiadas, mas

aos poucos se soltavam, correndo e brincando como qualquer criança. A

chegada era o melhor momento; na partida, outra vez a imensa tristeza.

As presas solteiras também iam para o pátio receber visitas, e os

namorados. Por isso, o dia anterior era o dia da vaidade: queríamos

descer lindas, aprontadas. Nossas famílias nos traziam roupas e

trocávamos minissaias e enfeites entre nós. Prendíamos o cabelo,

fazíamos limpeza de pele, ginástica. Bronzeávamos no banho de sol.

Estávamos presas, sim, mas estávamos vivas. Éramos jovens e bonitas, a

pele limpa. Eu ia ver meus filhos, meu marido. Eu me sentia feliz.)

Éramos muitas crianças. Crianças, mas filhos de comunistas: antes de

entrar e depois na saída, as guardas nos revistavam, pedaço por pedaço

de nosso corpo. Essa parte era triste. Eu sentia muito frio e segurava a

mão da minha avó e fazia cara feia. Tinha vontade de bater naquelas

mulheres-guardas que me apertavam e levantavam minha roupa. Era quando

eu me lembrava do dia que eles chegaram à nossa casa para prender meus

pais e me levaram no camburão, e cortaram meu cabelo e deixaram meus

pais doentes. Então, eu esperneava. Minha avó me abraçava e dizia,

Calma, meu bem. Já vai terminar. Meu pensamento ia pra longe, e eu me

lembrava do quebra-cabeça que meu pai e eu estávamos montando juntos,

ele gostava daquele quebra-cabeça até mais do que eu, e era um daqueles

grandes, de 200 peças, que um dia ele chegou trazendo a caixa debaixo do

braço, foi de aniversário que ele me deu, e disse, Esse agora é

gigantesco, minha filha, você vai ver! E então toda noite, depois do

jantar, nos esparramávamos pelo chão da sala os dois e ficávamos

montando as peças até me dar sono, e meu pai me levava para cama e o

quebra-cabeça não de todo montado ficava lá no chão; era uma casa

grande, e não atrapalhava ninguém. Só atrapalhou os três ou quatro

homens que chegaram e não passaram por cima das peças no chão, como todo

mundo fazia, mas pisaram em cima e chutaram e eu falei, Não façam isso

que papai vai ficar bravo!, Ah!, vai??, eles riram, e aí sim sapatearam

ainda mais por cima, como se fizessem uma dança esquisita, desmontando

tudo. Foi quando entendi que eles não eram nossos amigos.

Um sábado, minha mãe me levou para visitar o lugar onde ela morava, sua

“cela”, palavra horrível. Ela e outras companheiras que tinham filhos

conseguiram autorização e nos levaram para conhecer onde ficavam. Uma

espécie de quarto com várias camas e beliches. Muitas colchas coloridas

penduradas como se fossem paredes. Abajur coberto com papel rosa

recortado. Desenhos e figuras pregadas por todo canto.

Tudo muito colorido, muito forte, quase sufocante. Hoje eu sei que era

um colorido-salvação, um colorido fake que elas sabiam que era fake, mas

que precisavam colocar naquelas paredes sujas e cinzas para alegrá-las

um pouco. Mas na hora achei outra coisa. Não achei bonito nem feio.

Achei outra coisa. Uma coisa ruim. Comecei a chorar. As amigas da minha

mãe me abraçavam, me davam lápis de cor para desenhar, me ofereciam

balinhas e caramelos. Ao lado de minha mãe, elas não sabiam o que fazer

para me alegrar. Mas me lembro que não gostei nada daquilo, de jeito

nenhum. Era totalmente o contrário do que era a casa onde a gente vivia

antes de meus pais serem presos. Com o quintal cheio de árvores, que

talvez não fosse grande mas para mim parecia enorme. Não sei o que

aconteceu com essa casa. Também não sei o que aconteceu com aquele meu

quebra-cabeça. Nem com meu bolo de aniversário com cobertura de

chicletes, e a bandeja forrada de caramelos. Caramelo, sim, é uma

palavra bonita, escorrega na boca.

(O tempo na prisão não tem limites. Prolonga-se, infinito. Cada

minuto, cada segundo igual a si mesmo e ao que veio antes e ao que virá

depois. Cada hora, cada dia, cada noite transformando-se em outra hora,

outro dia, outra noite: igual. E sem marcas: todos os momentos se

parecem, o dia e a noite. Igual. A qualquer momento pode-se fazer

qualquer coisa, e tudo pode ser adiado para amanhã. Amanhã. Igual.)

O tempo que passei sem meus pais – minha mãe, um ano; meu pai, dois – é

um período do qual não me lembro bem. Lembro da casa da minha avó, da

minha cama perto da cama do meu irmão, de como muitas vezes ele se

deitava ao meu lado, sobretudo nos sábados depois que voltávamos da

visita ao presídio. Mas se começo a pensar naqueles anos, meu pensamento

quase imediatamente parece que voa para o “antes”, para a casa onde

morávamos, a casa grande com quintal, as frutas, o quebra-cabeça.

Depois, passa rápido, em imagens sem sequência, pela metralhadora do

camburão, a barriga da minha tia, a sala cheia de gente. Cachos do meu

cabelo caindo no meu pé. E então ele corre, outra vez, e voa, para meus

sábados no parque junto com meus pais no pátio da prisão.

...

O Curinga e sua vida

Eu me pergunto: o que devo fazer depois desse tipo de história?

Se isso aqui fosse um palco, seria mais fácil.

Cambalhotas, piruetas; globos oculares se arregalando até o limite,

orelhas se alongando como as de um jumento, tudo isso dá para fazer e,

com sorte, distrair você um pouco. Me fazer de palhaço, malabarista,

nada disso custa. Sou excelente trapezista. Sei enfrentar abismos, leis

da gravidade, leis do tempo, qualquer lei da natureza. Mas aqui nada

posso fazer.

Livros são inflexíveis. Palavras. Ininterruptamente, palavras. Como

chamar a atenção, fazer as graças que a autora quer que eu faça. É

covardia. Não posso empilhar palavras, nem colocar uma aqui e fazer a

outra deslizar pra laaaaaaaaaaaaaá, nem combinar uma rasteira com outra,

fazendo-a estatelar lá no chão.

Um livro sequer tem chão. Nem céu, tampouco, falando nisso.

Estar em um livro é como dar saltos mortais de um trapézio sem trapézio

nem rede, e sem sentir o vento. Mesmo porque, depois de uma história

assim, não me dá nenhuma vontade de ser clown.

Curinga, ilustração de Maria Valentina