O Dia em que Eu Virar Best-Seller.

Diná, em sua mesa de trabalho

Catálogo da Exposição "19 Pintores", São Paulo, 1947

Clique nos bilhetes e na carta para ampliar.

Links para

artigos citados:

* Viagem à Bahia

Como escapei...

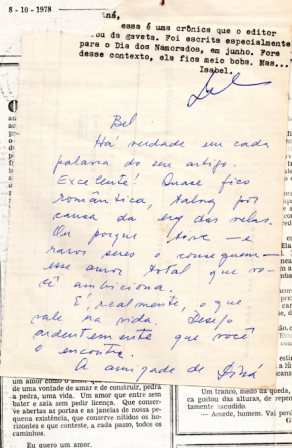

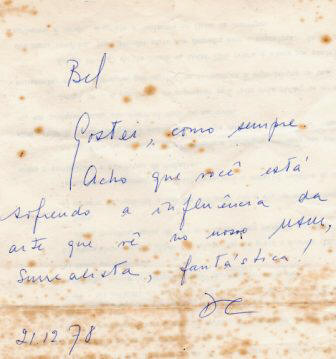

** Carta João Ubaldo e bilhetes Diná

*** 30 anos de TV

**** Uma coleção de perdas

LEIA trechos dos livros inéditos:

O Espelho Capítulo 25

O Amor me Esperava em África

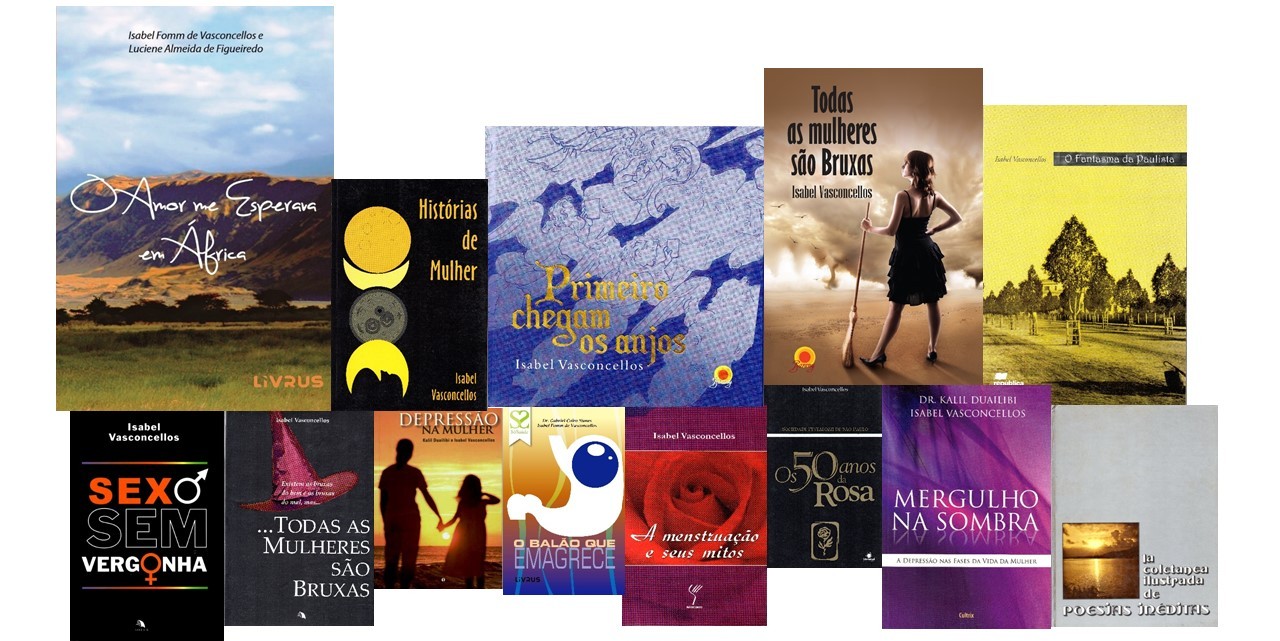

Conheça todos os meus livros:

memória de Isabel Fomm de Vasconcellos

(Para Diná Coelho)

Sempre escrevi. Mesmo antes de ser alfabetizava criava enredos para as

minhas brincadeiras infantis.

Na escola, escrevia para o jornal mural, a despeito de terem recusado as

minhas matérias no jornalzinho de alunos, dominado pelos garotos (e não

pelas garotas) do colégio. Até hoje, aliás, esse jornalzinho existe,

creio que só na Internet, editado pelo mesmo Sergio de sempre. A ele,

meu profundo ressentimento... Também escrevi para jornais das faculdades

que cursei.

Em 1967, quando completei 16 anos, meu pai me mandou procurar um

emprego. Assustada, pensei que ele estava mal financeiramente e ele me

disse: “É porque você precisa trabalhar, ter seu próprio dinheiro, sua

independência. Você não é o tipo de mulher que vai querer depender de um

marido”.

E

lá fui eu. Virei repórter comercial do jornal do meu bairro, o Jornal do

Brooklin. Mais tarde fui também fotógrafa e crítica de cinema do mesmo

jornal, onde trabalhei até 1974, quando fui morar em Salvador, na Bahia

(já contei essa história aqui nas minhas memórias*)

e me tornei redatora publicitária, depois de um estágio na maior agência

do Nordeste, a Propeg. Também, ainda em Salvador, trabalhei como

produtora de rádio e TV, além de redatora, para outra agência, que não

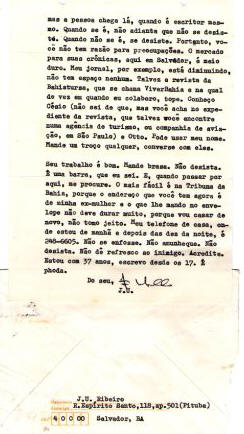

existe mais, e cujo um dos sócios era o escritor João Ubaldo Ribeiro,

que muito me incentivou a escrever. (veja uma das cartas dele para mim,

em 1978 **).

Voltei para São Paulo em 1976 e fui trabalhar, como redatora, com o

famoso publicitário (e poeta) Zaé Jr., que tinha aberto sua própria

agência. Em 1976, ainda, publiquei meu primeiro livro, na verdade, sete

poemas numa coletânea de poetas inéditos, para a qual fui selecionada e

cuja edição foi bancada pelos editores e não pelos editados, como hoje é

tão comum, passando a impressão de que o dinheiro, nesses casos, fala

mais alto do que o talento.

Foi justamente por isso que me recusei, sempre, a pagar pelas edições

dos meus livros e continuei inédita por longos 24 anos. Inédita, nos

livros apenas, porque comecei a publicar crônicas assinadas num

importante jornal paulista da época, em 1977, O Diário Popular,e escrevi

para eles até 1984, quando a televisão me absorveu por completo.

Mas essa, a da TV, é uma história que já contei aqui também***.

Colaborei, ainda, com várias revistas e órgãos da imprensa escrita, em

São Paulo e em outras capitais. Sou co-autora de uma única peça de

teatro, encenada nos anos 1990, e escrita em parceira com minha afilhada

Mônica Krausz e mais 7 amiguinhas dela, quando elas eram crianças, e

depois adaptada para o palco pela própria Mônica.

Agora, no entanto, eu quero falar de 1978. Um hiato profissional que

aconteceu na minha vida, para que eu pudesse ter o privilégio de

conviver com uma mulher maravilhosa, única, quarenta anos mais velha do

que eu, na verdade, nascida no mesmo ano que a minha própria mãe, 1912.

No final de 1977 briguei feio com Zaé Jr. (que, mais tarde, se tornaria

um grande amigo), saí da agência e comecei a procurar outro emprego de

redatora. O mercado não estava pra mim. Um dia, vi no Estadão um

anunciozinho que pedia uma secretária para o MAM, o Museu de Arte

Moderna, no parque Ibirapuera. Meio período. Salário quase igual ao que

eu recebia como redatora e a possibilidade de viver no meio das artes

plásticas, uma novidade irresistível para mim, sempre fã da arte. O que

eu não podia sequer imaginar é que lá, no MAM, encontraria uma das mais

amadas amigas que passaram pela minha vida.

Ganhei o emprego no processo de seleção e comecei a trabalhar em janeiro

de 1978. O administrador, que me contratou, disse que eu deveria ter

muita paciência com a “velhinha exigente” que dirigia o Museu. A

“velhinha exigente” era ela. Eu gostei dela no primeiro momento em que a

vi e nossa relação profissional acabou evoluindo rapidamente para uma

relação pessoal, de amizade e companheirismo, a despeito de nossa enorme

diferença de idade.

Diná Lopes Coelho, antes Ricardina Mendes de Almeida, foi a grande

executiva, ao lado de Ciccillo Matarazzo, na criação da Bienal de São

Paulo, e também na criação do próprio Museu de Arte Moderna, em 1948,

quando ele começou a funcionar na Rua 7 de Abril, no centro da capital

paulista.

Crítica de arte respeitada, era a esposa do importante intelectual e

jurista Canuto Mendes de Almeida (irmão do conhecido clérigo Dom

Luciano). O casal, da elite paulistana, recebia as maiores figuras da

vida política e cultural do Brasil e até do mundo. Diná mantinha um

caderninho de lembranças (que vi, extasiada, no apartamento dela, em

1980), com escritos de próprio punho, que iam de Getúlio Vargas a Érico

Veríssimo, passando por inúmeros grandes nomes da nossa história.

Mas, um dia, Diná conheceu o escritor (e também jurista) Luís Lopes

Coelho. Foi amor à primeira vista, ela me disse, e então, num ato de

extrema coragem para a provinciana sociedade paulistana dos anos 1950,

disse adeus ao seu casamento privilegiado e foi viver com o escritor.

Hoje não seria nada. Naquele tempo era um escândalo e meio! Diná deve

ter sido o assunto predileto da maledicência e da inveja de grandes

figuras da sociedade paulistana, principalmente as femininas. Posso

imaginar os comentários nos salões de chá, nos cabeleireiros, nos

vernissages...

“ Você viu que horror? A Ricardina Mendes de Almeida largou o marido

para ir viver com aquele escritorzinho de romances policiais baratos...”

Foi assim que, desquitada (o divórcio no Brasil só viria em 1977), ela

adotou seu novo nome: Diná Lopes Coelho e, com esse nome, tornou-se uma

das mais importantes figuras das artes plásticas no Brasil.

No MAM, ela criou os “Panoramas da Arte Brasileira”, mostras coletivas

que existem até hoje e, ano a ano, se alternam entre Pintura, Gravura,

Escultura, onde podem se inscrever artistas iniciantes ao lado de

artistas consagrados, depois de passarem por um processo de seleção.

Muita gente hoje famosa foi revelada pelos Panoramas do MAM, sob olhar

afiado da Diná.

Diná era um espírito evoluído, uma “alma velha” como dizemos nós,

bruxas. Com ela, aprendi muito. Não só sobre a arte, mas sobre a vida.

Quando a conheci, seu amor, Luís (considerado por Otto Maria Carpeaux

como o mais importante contista policial brasileiro até então) já a

deixara havia três anos, morrendo num acidente de carro no Guarujá, no

dia 4 de julho de 1975.

Corajosa, revolucionária, profundamente democrática, a convivência com

ela foi uma benção, naqueles anos em que se enfrentava a censura nas

redações de jornais e eu via bem de perto nascer a autocensura em

jovens, como eu, que poderiam contribuir muito mais para o jornalismo e

para as artes em geral, caso não tivessem uma espada de Dâmocles dentro

do cérebro.

Tínhamos uma rotina, Diná e eu. Pelo menos três vezes por semana,

encerrado o expediente da secretaría do museu, sentávamos no Bar (muito

mais bonito o Bar do MAM, do que ele é hoje. Hoje foi reformado e parece

uma lanchonete americana para hot dog. Naquele tempo era todo de

madeira, lambris nas paredes, um mural de Carlos Paez Villaró, o artista

uruguaio que trouxe ao Brasil o músico Astor Piazzola e se encantou com

a decoração do bar, um projeto do Ciccillo) e, ali, no balcão de

madeira, nos banquinhos altos e com o barman (bartender, hoje), Tavares,

tomávamos a nossa taça de Macul. Depois, Diná dispensava seu chofer –

Quirino – e seu dogde dart, que ele levava para a casa dele próprio e

trazia de manhã para buscá-la em seu apartamento da Avenida São Luiz – e

nós duas saíamos para a noite paulistana em meu humilde fuskinha cor de

areia.

A noite também era muito diferente em São Paulo. Pequenas casas onde se

ouvia o melhor da música popular brasileira e algum jazz de qualidade.

Restaurantes interessantes e frequentados por artistas e jornalistas. O

clube italiano, onde sempre passávamos, alta madrugada, antes de ir

tomar nosso café da manhã, lá pelas 5 horas da manhã, no hotel

Excelsior, bem em frente ao prédio – o Santa Isabel – onde ela morava,

na cobertura, na Avenida São Luiz.

Diná era vizinha de prédio da minha tia Bebé Bitelli, irmã do meu pai.

Bebé morava no Santa Rita. Eram prédios muito chiques nas décadas de

1940 até 1970, na então também muito chique Avenida São Luiz. Nas

paredes da cobertura da Diná, quadros e mais quadros de artistas

brasileiros maravilhosos, como Rebolo, Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila

do Amaral, Flávio de Carvalho e outros tantos.

No museu, Diná, com a minha modesta e atenta ajuda, montava suas

exposições. Lembro-me de uma retrospectiva de Arcângelo Ianelli. Antes

da abertura, atendo um telefonema. Era um homem simples que dizia

possuir três quadros de Ianelli, da sua fase figurativa, década de 1930,

e queria ver se eles valiam alguma coisa, pois vira no Estadão uma

matéria sobre o vernissage e percebera que o pintor era o mesmo dos

quadros que ele tinha em casa e aos quais nunca dera nenhuma

importância. Três figurativos Ianelli? Ora, valiam uma fortuna. O homem

queria trocá-los por uma máquina de costura industrial, pois sua mulher

tinha uma oficina de moda. Uma máquina? Os Ianelli valeriam muitas

máquinas, disse-me a Diná. Se eu ou ela fossemos iguais à maioria dos

políticos brasileiros, teríamos dito: mande os quadros para nós e lhe

compraremos a máquina. Em vez disso, dissemos ao homem que os quadros

valiam muito. O próprio pintor os comprou, por um preço justo, para seu

acervo particular.

Um dia, uma grande amiga minha resolveu fazer um curso de escultura.

Começou a esculpir peças interessantes e me pediu que a apresentasse à

Diná. Fomos jantar, as três. Lá pelas tantas a minha amiga perguntou se

a Diná lhe daria a honra de avaliar suas peças. Diná perguntou a ela:

-- Escute, quando você era criança, ia à praia?

-- Ia – respondeu a minha amiga.

-- E você ficava o tempo todo esculpindo figuras com a areia? –

Perguntou Diná.

-- Não, não ficava... – respondeu honestamente, e já sorrindo, a minha

amiga.

-- Bem – Disse Diná, também sorrindo ao perceber que já fôra

compreendida – Então eu não preciso ver o seu trabalho, não.

Contrariando o pensamento dominante numa geração precursora do

“politicamente correto”, Diná reafirmava que o verdadeiro artista já

nasce pronto.

E é verdade. O talento e a vocação são natos, não adquiridos.

Essa nossa convivência boêmia pela noite paulistana, cercada de artistas

e intelectuais, os muitos vernissages, as longas conversas no bar, os

grandes passeios pelo museu fechado, trocando ideias com os próprios

artistas sobre o seu trabalho... Tudo isso durou até o final de 1979

quando a política, que existe em todos os meios, é claro, trocou Diná

por uma generala burocrata e eu tratei logo de arrumar outra agência de

publicidade para trabalhar e fui para a Doxa, do Francisco e do José

Leão de Carvalho.

Minha convivência com a Diná, no entanto, continuou até 1984, ano em que

ela adoeceu e não queria mais que eu a visse pessoalmente, só

continuamos a nos falar por telefone, até que nem mais isso. Também já

contei esse capítulo da história aqui nas páginas de memória****.

Em 2000, uma assessora de imprensa convenceu um editor, desses que faz

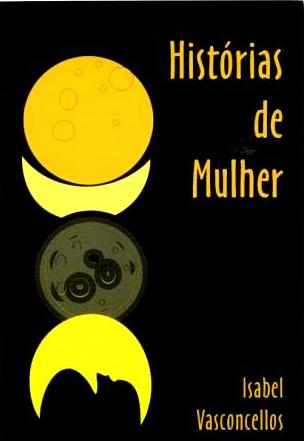

livros por encomenda, a me editar sem que eu tivesse que investir. Veio

assim o meu segundo livro, de contos, Histórias de Mulher, que até

conseguiu algum sucesso, de público e de venda.

Daí em diante ficou um pouco mais fácil.

Em 2003, tive uma enorme visibilidade na imprensa com o livro “A

Menstruação e Seus Mitos”, editado pela Mercuryo e que vendeu muito

pouco.

Em 2005, um sucesso de vendas, pela editora mineira Soler, o Sexo Sem

Vergonha, um livro que me foi encomendado pelo editor. Ele queria alguma

coisa no estilo de “os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus” e

eu o convenci a colocar contos de ficção entremeando os capítulos para

conseguir, dessa forma, publicar a minha ficção. A mesma coisa foi feita

em “Todas as Mulheres São Bruxas” que, originalmente, seria editado pela

Mercuryo, pela editora Júlia Bàrány, com quem eu discutira a ideia do

livro, mas acabou sendo pela Soler, no final de 2006.

Alguns anos depois, Julia e eu remodelaríamos esse livro e o lançaríamos

pela sua editora, a Barany, com o mesmo título e 150 páginas a mais:

Todas as Mulheres São Bruxas é o meu livro de venda mais constante, até

hoje está aí, e também o que gerou muitíssimas entrevistas na mídia,

impressa e televisiva.

No meio desse caminho, a República Literária editou o meu “O Fantasma da

Paulista” (campeão absoluto de mídia); a Cultrix e a Segmento editaram

dois livros que escrevi em parceria com o médico psiquiatra Kalil

Duailibi, sobre a depressão nas mulheres – Mergulho na Sombra, da

Cultrix, versão para leigos e Depressão na Mulher, versão para

ginecologistas.

E, por fim, Júlia editou os contos de natal que eu, quase por

brincadeira, escrevo em todos os dezembros, desde 1990: São 15 deles

reunidos num volume lindo, capa dura, ilustrações de Suely Pinotti, com

o título de Primeiro Chegam os Anjos – porque os anjos são os que chegam

primeiro para o Natal... É um livro de contos de Natal para adultos.

Nunca escrevi contos de natal para crianças. Só achei um autor que

escreveu contos de natal para adultos: Pearl S. Buck. Talvez existam

outros, não sei. Sei que esse livro é um dos meus prediletos, junto com

o Fantasma da Paulista e com Todas as Mulheres São Bruxas II.

Bom, mas a essa altura, você deve estar se perguntando o que tem a ver a

trajetória dos meus livros com a Diná Lopes Coelho.

Tem tudo.

Se não fosse a Diná, que lia tudo o que eu escrevia

**, (e eu escrevo

sempre muito, muito mesmo) talvez eu tivesse desistido. Participei de

concursos, mandei originais para não sei quantas editoras e sempre,

sempre, inutilmente.... Comecei a achar que eu era como Van Gogh, só

teria meu talento reconhecido depois de morta. E brincava com isso:

Serão as Obras Póstumas da Isabel.

Mas Diná nunca me deixou desistir. Citava o João Ubaldo, que me

incentivara. Citava minhas crônicas no jornal. Emocionava-se com os

contos que eu escrevia e dava para ela ler, nas folhas datilografadas da

era pré-computador. Para ela, eu nascera para escrever.

Hoje eu tenho 14 livros publicados. Alcancei a marca de 7.500 exemplares

vendidos, em um dos títulos que publiquei (não vou contar qual), o que

parece pouco, mas, para o mercado editorial brasileiro não é pouco.

Tenho vários livros prontos e arquivados inéditos, no computador. Tenho

um outro, que amo de paixão, chamado “O Espelho – ou a História Quase

invisível”, um mega romance que Julia quer publicar, que deveria ter

saído em 2013 e que, até agora, permanece inédito.

Tenho um mais recente, escrito em parceria com a minha amiga virtual,

Luciene Almeida de Figueiredo, que morreu num acidente de carro, em

setembro desse ano (2016), tragicamente, e chama-se “O Amor me Esperava

em África” e que foi, afinal, uma edição financiada pela família dela

já que esse era seu sonho: ter sua história de vida romanceada por mim.

Ainda não sou um best seller, mas serei. Agora, amanhã, ou como diria

Diná, depois de morta, plagiando Van Gogh. Haverá esse dia, ela sabia: o

dia em que vou virar best seller!

Porém, sei que meus livros motivaram e até ajudaram muita gente. Sei

porque recebo o retorno dos meus leitores, como recebi de Luciene o

pedido para que a deixasse inspirar, com sua história de vida, um livro

meu. Ela dizia que o meu Todas as Mulheres São Bruxas era seu livro de

cabeceira, que lia, relia e não se cansava de reler.

Mas tudo isso só aconteceu na minha vida porque Diná me convenceu que eu

era uma escritora nata, assim como o são, natos, os artistas plásticos

que esculpem na areia da praia, quando crianças.

OBS: Meu livro mais querido, ainda inédito, sairá com a

seguinte dedicatória: À Diná Lopes Coelho, crítica de arte brasileira,

meu grande espelho.