|

1.4 - Crescemos com ele

Nadávamos na represa e víamos os poucos barcos do Castelo descerem a

rampa de cimento que avançava água adentro.

Depois, a piscina ficou pronta e, então, quando íamos até a praia, os

barcos – guardados em improvisados barracos de madeira – já não eram

mais poucos. Justificavam a construção de um baita quiosque, no meio da

grama, onde funcionava o bar do Rodrigues.

Seu nome era Hipólito Frutuoso Rodrigues. Um sujeito baixinho, muito

simpático, que fazia a melhor caipirinha das imediações. Isso a se crer

na palavra dos adultos. Levei alguns anos para ter permissão de provar a

tal da caipirinha do Rodrigues.

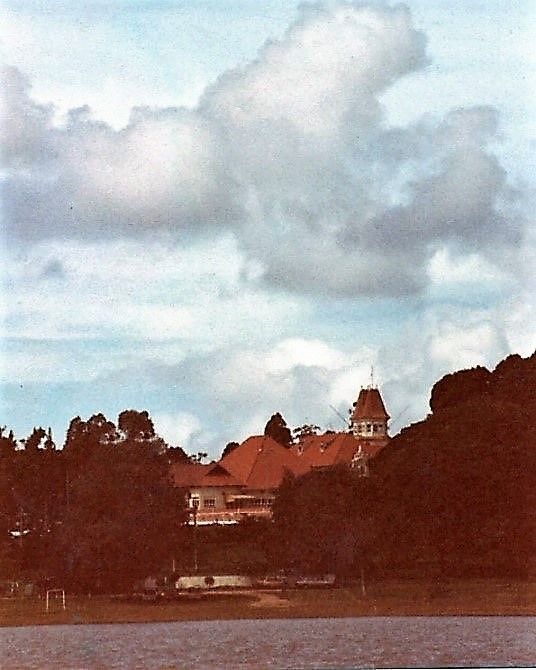

Nessa época, talvez 1961 ou 62, o salão de festas ficou pronto.

Construído ao lado do Castelo, tinha uma passagem para a sala de vidro,

tem um pé direito enorme e o telhado em forma de pirâmide, as vigas de

madeira no teto, tudo combinando maravilhosamente com o Castelo.

Ali passaria então a funcionar regularmente o restaurante do clube, ali

aconteceriam festas inesquecíveis.... Quem ficou com a concessão do

restaurante? O Rodrigues, é claro, ajudado pelo irmão e um séquito de

cozinheiros. Uma das minhas primas, que morava em Belo Horizonte, cidade

de seu pai, Avani de Almeida Marques, quando estava passando férias

escolares na nossa casa, costumava ir ao clube e se meter na cozinha do

Rodrigues para preparar batidas de amendoim, com todo um ritual de

grandes risadas.

Mais de vinte anos depois, como concessionário do bar e restaurante da

náutica, Rodrigues pilotou a festa de Bodas de Ouro dos meus pais...,

mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez.

O Castelo, assim, estava crescendo. E nós com ele.

1.5 - Um dia, um barco

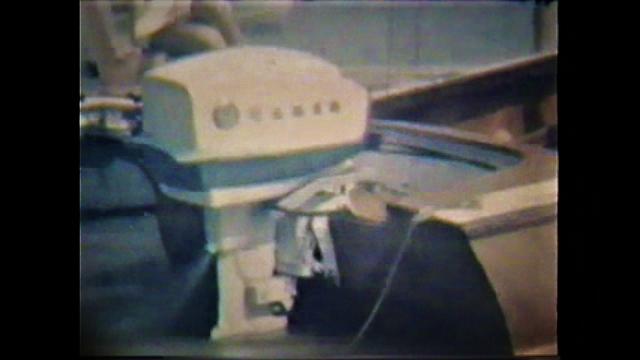

Eu devia ter uns dez anos quando vejo entrar no escritório do meu pai

uma enorme caixa de papelão com o desenho de um motor de popa: Singer,

40 cavalos... a mesma marca da máquina de costura da minha mãe. Estava

eu acostumada a ver entrarem grandes caixas de madeira pela entrada

lateral da nossa casa, que levava ao escritório e ao laboratório de

cinema do meu pai. Filmar era um processo ótico e químico, bastante

complicado. Exigia várias máquinas, também complicadas. Muitas delas,

meu pai construía, outras, tinha que importar.

Mas aquela caixa não era uma máquina... era um motor... só estava

faltando o barco!

Durante alguns meses, em absoluto segredo, meu pai filmava, em cores, a

construção da lancha que ele encomendara ao Flório, dono de um estaleiro

ali ao lado da Barragem da Guarapiranga, bem no comecinho da avenida do

Socorro.

Era uma lancha incrível, com um design incrível e com uma técnica de

construção mais incrível ainda.

Graças a Deus que temos o filme para provar porque, contando, quase

ninguém acredita.

O casco era feito de ripas de madeira, colocadas sobre uma forma, em

três camadas em sentidos diferentes. Depois lixava-se tudo,

envernizava-se e tirava-se da forma. Pronto. Um barco muito mais leve do

que os pesadões de madeira maciça (fibra de vidro estava para nascer

ainda). Tudo isso eu só vim saber muito depois.

Um dia, meu pai me disse: -- Vamos até a represa.

Fomos. Estávamos de pé na barragem, exatamente como no dia em que, havia

dois anos, ele me mostrara a torre do Castelo pelo binóculo. Naquele dia

um lindo barco de madeira escura e motor de popa fazia piruetas bem

perto de nós. O seu casco, em V profundo, permitia que ele fizesse

curvas quase a tombar de lado.

-- Nossa! Que legal aquele barco! – Exclamei.

E ele:

-- Você gostou?

-- Gostei!

-- Ótimo. Porque ele é seu.

Era meu. Chamava-se Bebel e depois do Singer 40 teve um motor ainda mais

possante, um Mercury 60. Pode parecer pouco, para os acostumados ao

grande número de cavalos dos motores de centro dos barcos modernos. Não

era. Para uma lancha leve como aquela, perfeito!

Na Bebel uma geração de primos e amigos -- e eu também, claro --

aprendeu a esquiar.

Meu pai tinha 53 anos quando saiu esquiando pela primeira vez. Naquele

tempo, nessa idade, a maioria dos homens se portava como um velho e

cansado avô.

Mas meu pai tinha esse encanto, essa generosidade e uma profunda alegria

em fazer felizes os que estavam por perto. Não apenas os da família, mas

todos, os empregados, os que prestavam eventuais serviços....

Lembro-me o dia em que ele trouxe um funcionário do Jockey Club para a

nossa casa. Um homem humilde. Apresentou-o a nós e disse que o homem era

músico. Meu pai e minha mãe gostavam de fazer música, ela ao piano, ele

no violão, no cavaquinho, na flauta transversal ou no saxofone. Tinha

três saxofones. Naquela noite mostrou-os ao tal músico e perguntou: --

Qual deles combinaria melhor com você? E o homem: -- O dourado. Meu pai

disse apenas: -- OK.

Pegou o instrumento, colocou no estojo, entregou-o a ele e disse: --

Então ele é seu. Pode levar.

Foi a primeira vez que vi um homem com lágrimas nos olhos.

-- Mas, seu Vasco, eu não tenho como pagar ao senhor por um instrumento

desses...

-- Pagar o que? É um presente.

Era assim o meu pai. A alegria dos outros o gratificava.

As crianças e os bichos se aconchegavam perto dele. O Velho Vasco, o tio

Alfredo, era o querido de todos. E não era diferente com os empregados

do Castelo. O clube ficava fechado às segundas feiras, como era o

costume da época. Mas ele, que era o Diretor de Patrimônio, ia lá. Era o

dia em que checava tudo, até os trincos das portas, trincos de vidro,

que deveriam estar sempre brilhando... Ás vezes eu ia com ele, aprendi

então a sua maneira de relacionar-se com seus subordinados. Se era

exigente para com o cumprimento das tarefas, era também atencioso e

sempre procurava saber um pouco da vida de cada um deles. Todos o

amavam.

Também era às segundas-feiras que, nos dezembros, ele organizava a festa

de Natal dos funcionários. Havia presentes para as crianças e até eu,

numa dessas ocasiões, me vesti de Papai Noel para entregar os mimos aos

filhos dos empregados.

1.6 - O Castelo, a TV e

a esnobada no Jô.

Em 1960, graças a uma lei

protecionista do Jânio Quadros, todos os produtores de cinema corriam

atrás de roteiros para séries brasileiras de TV; só uma vingou: a famosa

"Vigilante Rodoviário" de Alfredo Palácios.

A Vascotécnica Filmes, empresa de

meu pai, começou a produzir duas séries.

Uma, com Tarcisio Meira e Anik

Malvil, como protagonistas, direção de Antunes Filho, ficou com seu

primeiro episódio quase pronto.

A segunda, ficou só papel.

Todos os produtores pararam suas

séries quando Jânio renunciou à presidência do Brasil e a lei

protecionista caiu junto com ele. Naquele tempo, um episódio nacional

sairia por X dólares, mas as series estrangeiras saiam por X/3... só

mesmo com a lei!

No entanto, a segunda série que meu

pai e meu irmão Alvan estavam preparando seria toda filmada no Clube de

Campo do Castelo.

Assim, a menina que eu era em 1961,

acompanhava de perto os movimentos dos artistas e fui com toda a equipe

examinar de perto os cenários que seriam usados no Castelo.

Os protagonistas dessa série seriam

os estreantes Regina Duarte e Jô Soares, que estiveram no Castelo. Eu

tinha uma caderneta de autógrafos com a assinatura dos grandes nomes da

TV Excelsior, então líder de audiência, onde meu irmão Alvan trabalhava.

Ele me disse, naquele dia: -- Você não vai pegar um autógrafo do Jô? E

eu: -- Imagina, nem sei quem é esse gorducho!

Trinta anos depois, Alvan encontrou

o Jô num vôo da ponte aérea e o convenceu a dar uma das poucas

entrevistas que ele deu na vida para o programa Papo&Repapo, nossa

produção na TV Gazeta. Contei esse lance pra ele e acho que foi por isso

que ele resolveu dar o nome de "Isabel" a uma cachorrinha que ele

tinha... hahaha!

Todos os Comêços

Cresci. Virei adolescente. O primeiro amor? No Castelo, é claro.

A primeira caipirinha? Feita pelo Rodrigues, é claro.

E o primeiro baile?

Eu tinha 14 anos. Meus pais saíram, todos chiques e bem produzidos, de

terno, ele; de vestido de festa, ela. Iam para o baile de gala do

aniversário do clube. Implorei para me levarem junto. Necas.

Inflexíveis: “é só para maiores de 16 anos”.

Argumentei: Mas eu já sou grande, pareço ter 16, me levem...

Não teve jeito. Fiquei lá, triste, vendo TV.

De repente, visitas. Era o Sr. Camargo, com seus dois filhos, Carlinhos

e Maria do Carmo, nossos amigos da náutica do Castelo. Carlinhos, talvez

17. Minha amiga Carmo, a minha idade. O pai deles me disse:

-- Vá se arrumar. Você vai com a gente. Não concordo com essa história

dos seus pais deixarem você para trás.

Uau!!! Que felicidade! Escolhi o mais belo vestido de festa, me maquiei

e lá fui eu, para a surpresa dos meus pais, ao meu primeiro grande

baile, de adultos, no Clube de Campo do Castelo!

O passar dos anos, então, passou a ser marcado pelo calendário de festas

do Castelo. Réveillon. Pré-Carnavalesco. Carnaval. Aleluia. Festas

Juninas, com quermesse e fogueira de verdade. Na primavera, Baile do

Hawaii. Em outubro, festa da cerveja. Em novembro, Baile das

Debutantes... O nosso, onde “debutei”, foi o primeiro deles.

Os muitos amigos que frequentavam a nossa casa – uma espécie de

“clubinho” dos adolescentes dos anos 1960 – também iam sempre ao

Castelo. Aprenderam a esquiar. Frequentavam as festas. Almoços enormes

aos domingos, no salão, com o Rodrigues servindo a garotada. Festa

eterna.

Éramos os jovens que iriam mudar o mundo. “Faça amor, não faça a

guerra”, make love, not war. Não confie em ninguém com mais de 30 anos.

As cordas dos violões cantavam o amor, o sorriso, a flor, nos versos

bossanovenses de Vinicius e Tom.

Havia uma enorme efervescência cultural na juventude dos anos 1960. No

Brasil e no mundo. Era tempo de grandes discussões, de grandes

pensadores, de inesquecíveis poetas. Tempo dos Beatles. McLuhan previa

que todos teriam, no planeta, seus 15 minutos de fama, muito, muito

antes da Internet e do Facebook.

Simone de Beauvoir e Sartre. Roberto Carlos e Caetano Veloso. As cabeças

ferviam, muitas vezes antagônicas. Era a geração que procurava caminhos,

que ia à lua e que não queria que o mundo acabasse sob a explosão de uma

grande bomba atômica.

Tudo isso rolava lá, entre amassos, encontros e desencontros, na praia,

na torre, no bosque e nos salões do Castelo.

As árvores nos observavam. E aplaudiam.

Uma árvore que se chama

Ludmila

Nos seus últimos meses de vida,

minha mãe morou numa casa de velhos, em Moema. Era a casa que menos se

parecia com um depósito de velhos. Ficava bem pertinho da Rede Mulher de

Televisão, onde eu tinha meu programa diário e ao vivo.

Todos os dias eu ia vê-la. Ela

tocava piano no caramanchão e depois nos sentávamos a uma mesa de

jardim, branca, que ficava sob uma linda árvore florífera.

Era o ano de 2006 e, em junho de

2007, aos 95 anos de idade, minha mãe morreria.

Mas, sob aquela árvore, tomamos

muita cerveja, rimos bastante e comemos batatas noisete quentinhas, que

eu preparava no forno da cozinha da TV, para a delícia das cozinheiras:

uma apresentadora no fogão!

Um dia, perguntei à Graça, a dona

da casa, se a árvore, cuja sombra nos abrigava, perfumando o ar, tinha

nome. Não tinha. Eu disse:

-- Peço sua licença então para

batizá-la como Ludmila.

Até hoje, dez anos depois, a árvore

é conhecida por esse nome. Foi uma homenagem, com três décadas de

atraso, a uma pessoa muito querida para mim.

Ludmila foi a minha grande amiga no

Castelo, nos anos 1960. Mais velha do que eu, que tinha 15, talvez

tivesse ela 19 ou, no máximo, 20 anos. Mas, para mim, naquela idade, era

uma enorme diferença e eu a tinha por velha e sábia. Ela sempre me

dizia:

-- Bel, peça pro seu pai te

emancipar, faça exames de madureza e vá para a Universidade. Você já

deveria estar lá. Está mais que pronta para isso.

Ela me apresentou a Herman Hesse,

algo realmente inesquecível.

Seus pais haviam escapado da

Tchecoslováquia, então sob a bota da União Soviética.

Do alto da nossa extrema juventude,

filosofávamos, ela e eu.

Tínhamos a fórmula para salvar o

mundo.

Não sei como ela saiu da minha

vida. Lembro-me vagamente de, mesmo depois de deixar o Castelo, termos

nos encontrado várias vezes e, mais vagamente ainda, creio que ela tenha

ido estudar no Rio, ou nos Estados Unidos, não sei.

O fato é que, como é tão comum na

vida, nossos caminhos se distanciaram. E não consigo mais me lembrar

qual era a fórmula para salvar o mundo.

1.9 - Minutos

Eternos

Às vezes vivemos momentos de um súbito

encanto, momentos que sugerem aventura, amorosa ou sexual. Mas que nunca

se concretizarão porque os impedimentos sociais são muitos.

Porém, na memória, continuam esses momentos

nos encantando quando, sem motivo aparente, nos lembramos deles.

Talvez se impedimentos não existissem e os

momentos se tornassem mais que momentos, a lembrança se perdesse entre

tantas outras semelhantes e, banalizada, perdesse também o encanto.

Esse momento, que encontrei em meus antigos

diários, aconteceu quando eu tinha 16 anos. O personagem principal já

deve ter partido dessa vida...

Segunda feira, 02 de outubro de 1978

escrevendo sobre

ALGUM DIA EM 1967

Lembrei, para Beth, ontem à noite, uma

história deliciosa.

Eu teria uns 16 anos. Estávamos na represa

numa tarde de verão. Dois amigos, o pai deles (que era um coroa lindo, de

arrepiar os cabelos) e eu, numa craker box de fundo v. Uma lancha

muito potente mas com um casco horrendo. Lugar, mal e mal, para duas

pessoas e os esquis.

Os dois meninos, meus amigos, treinando na

pista, o coroa e eu na lancha.

De repente, uma tempestade de verão com um

noroeste de fazer a represa parecer oceano, ondas mil. Vento e chuva.

Seria impossível voltar ao clube com quatro pessoas dentro do barco.

Ninguém, por mais equilibrista que fosse, conseguiria, em tais

circunstâncias, manter-se em cima do deck. A única solução seria

voltarmos assim: dois dentro do barco e dois esquiando.

Éramos todos bons de esqui. Ninguém morreria

por esquiar no meio das marolas. Mas os meninos estavam cansados,

então... Então fomos para o clube, debaixo da tempestade, assim: os dois

meninos na lancha e o coroa lindíssimo e eu esquiando.

Quer dizer; o coroa e eu, tentando nos manter

sobre o esqui, mal podendo abrir os olhos, a 20 milhas por hora, os

terminais das cordas unidos, a mão esquerda dele na minha mão direita a

água machucando os rostos e risadas, meu Deus, risadas...

1.10 - Um Fim

Em 1970, meu pai se desentendeu com

a diretoria do Castelo.

Uma grande casa de barcos – a nova náutica – seria erguida no canto

esquerdo da praia que cercava o clube. Mas lá, dizia meu pai, era o

primeiro lugar onde a água sumia, nos tempos de seca, quando a represa

baixava e, às vezes, deixava ver os velhos “tocos” das antigas árvores

que lá estavam, antes do vale ser inundado, em 1908, para a construção

da Guarapiranga.

Não foi apenas isso. A chegada da inflação galopante, a proibição das

importações pelo governo da Ditadura militar – que arrochava cada dia

mais as liberdades –

Tudo isso fazia com que a nossa família passasse por dificuldades,

afinal, o laboratório de cinema do meu pai, vivia basicamente de matéria

prima importada.

Ele engoliu o voto vencido que foi, na construção da nova casa de

barcos.

Mas um dia, quando o guincho, já na nova rampa da nova casa de barcos,

puxava a carreta da nossa lancha para fora d’água, nós dois dentro do

barco, ele me disse:

-- Minha filha, pegue tudo o que é seu aqui no barco porque eu acabo de

vende-lo.

|

.jpg)

*

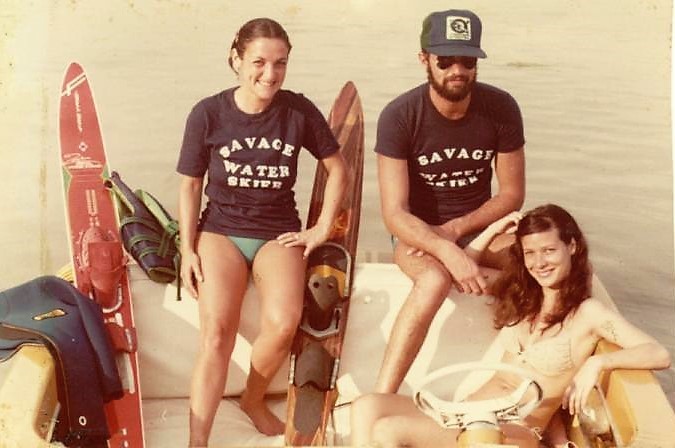

*

Douglas,

um touro de forte. Self made man, halterofilista e um tremendo

esquiador. Uma das lembranças mais bacanas que tenho dele são os seus

olhos brilhando, numa noite de festa na sede do Castelo, feliz da vida

porque sua filha entrara na escola de Medicina.

Douglas,

um touro de forte. Self made man, halterofilista e um tremendo

esquiador. Uma das lembranças mais bacanas que tenho dele são os seus

olhos brilhando, numa noite de festa na sede do Castelo, feliz da vida

porque sua filha entrara na escola de Medicina.

Eu

diria que estávamos navegando sob as estrelas, mas, realmente, isso

seria abusar da poesia. A noite era fria demais (Meu Deus, valei-me!

Frio, em Janeiro... isso é São Paulo!) e o céu estava encoberto, as

estrelas, escondidas.

Eu

diria que estávamos navegando sob as estrelas, mas, realmente, isso

seria abusar da poesia. A noite era fria demais (Meu Deus, valei-me!

Frio, em Janeiro... isso é São Paulo!) e o céu estava encoberto, as

estrelas, escondidas.